Suite à la réunion de Cascais de la convention OSPAR pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est, qui s’est tenue le 1er octobre dernier, les ministres participants ont discrètement repoussé à 2050 l’engagement pris en 1998, à Sintra, de réduire les rejets radioactifs en mer à des niveaux dans l’environnement proches de zéro à l’horizon 2020. Une fois de plus, les engagements internationaux en faveur de l’environnement sont bafoués. C’est de mauvais augure pour la COP26 qui doit se tenir bientôt à Glasgow.

La France est la première bénéficiaire de ce report de 30 années, car, avec son usine de retraitement à La Hague, elle a les plus forts rejets radioactifs en mer d’Europe. Et ces rejets ne baissent pas, comme le montrent les résultats de la surveillance citoyenne de la radioactivité dans l’environnement effectuée par l’ACRO depuis plus de 25 ans.

Les engagements pris en 1998, à Sintra au Portugal, par les Etats membres de la convention OSPAR avaient pourtant été confirmés lors des réunions suivantes de 2003 à Brême et de 2010 à Bergen : ramener, pour les substances radioactives, les niveaux dans l’environnement à des niveaux proches du bruit de fond pour les substances naturelles et proches de zéro pour celles d’origine artificielle.

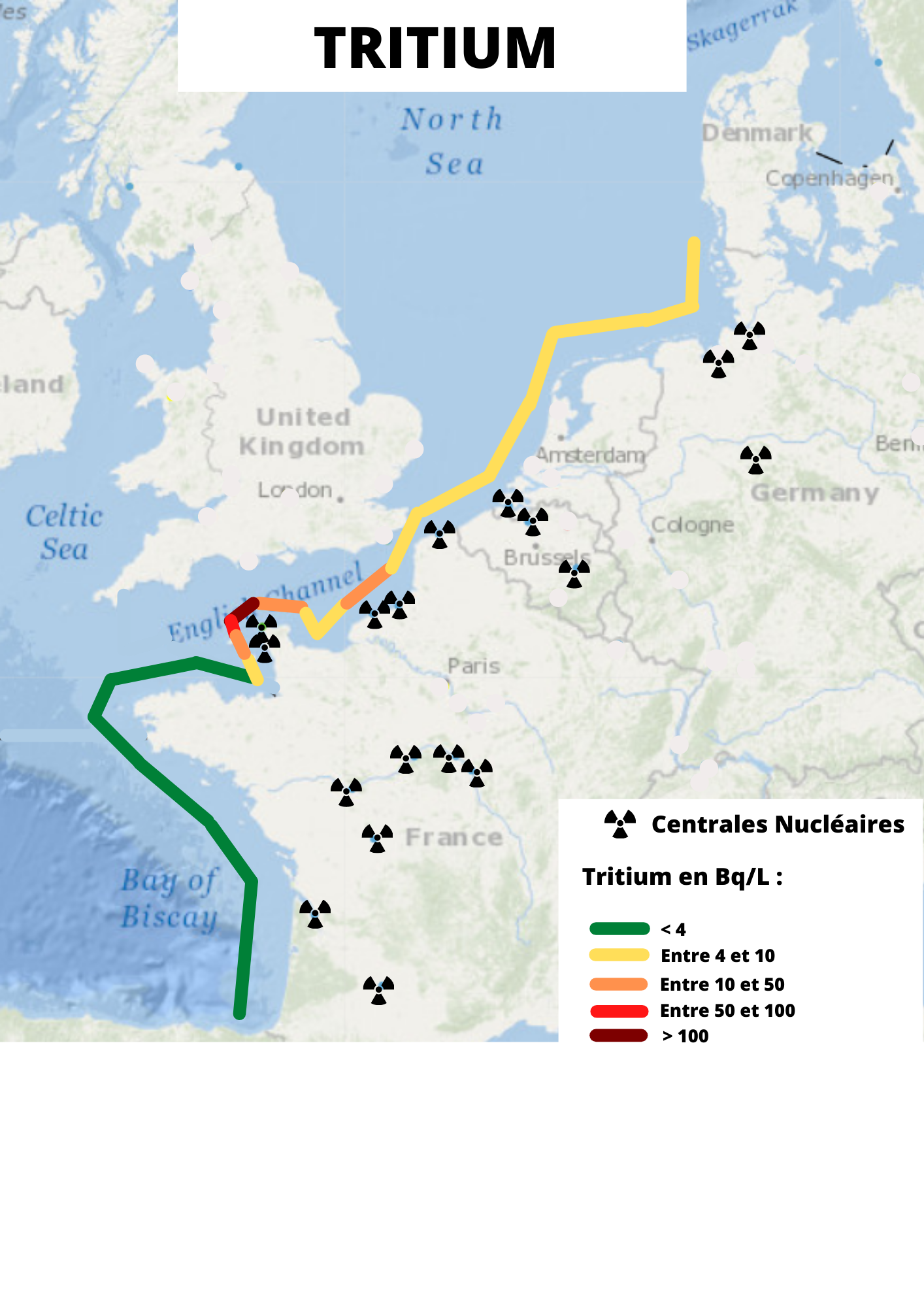

Les résultats de la surveillance citoyenne de la radioactivité dans l’environnement effectuée par l’ACRO depuis plus de 25 ans, montrent que le compte n’y est pas : les rejets de l’usine de retraitement Orano de La Hague sont visibles tout le long du littoral de la Manche et, lors de l’été 2021, ils pouvaient encore être détectés jusqu’à la frontière danoise. L’association condamne cette prolongation de 30 ans des permis à polluer et demande instamment à la France de réduire significativement ses rejets radioactifs en mer en mettant en œuvre les technologies disponibles. Elle va, de son côté, maintenir sa vigilance.

Les radioéléments prédominants

Le « Bilan de santé » effectué en 2010 par la convention OSPAR précise que les usines liées à la fabrication et au retraitement du combustible sont responsables de 98% des rejets de radioéléments provenant du secteur nucléaire. L’usine de retraitement britannique de Sellafield ayant cessé son activité en 2020, les rejets français sont désormais ultra dominants.

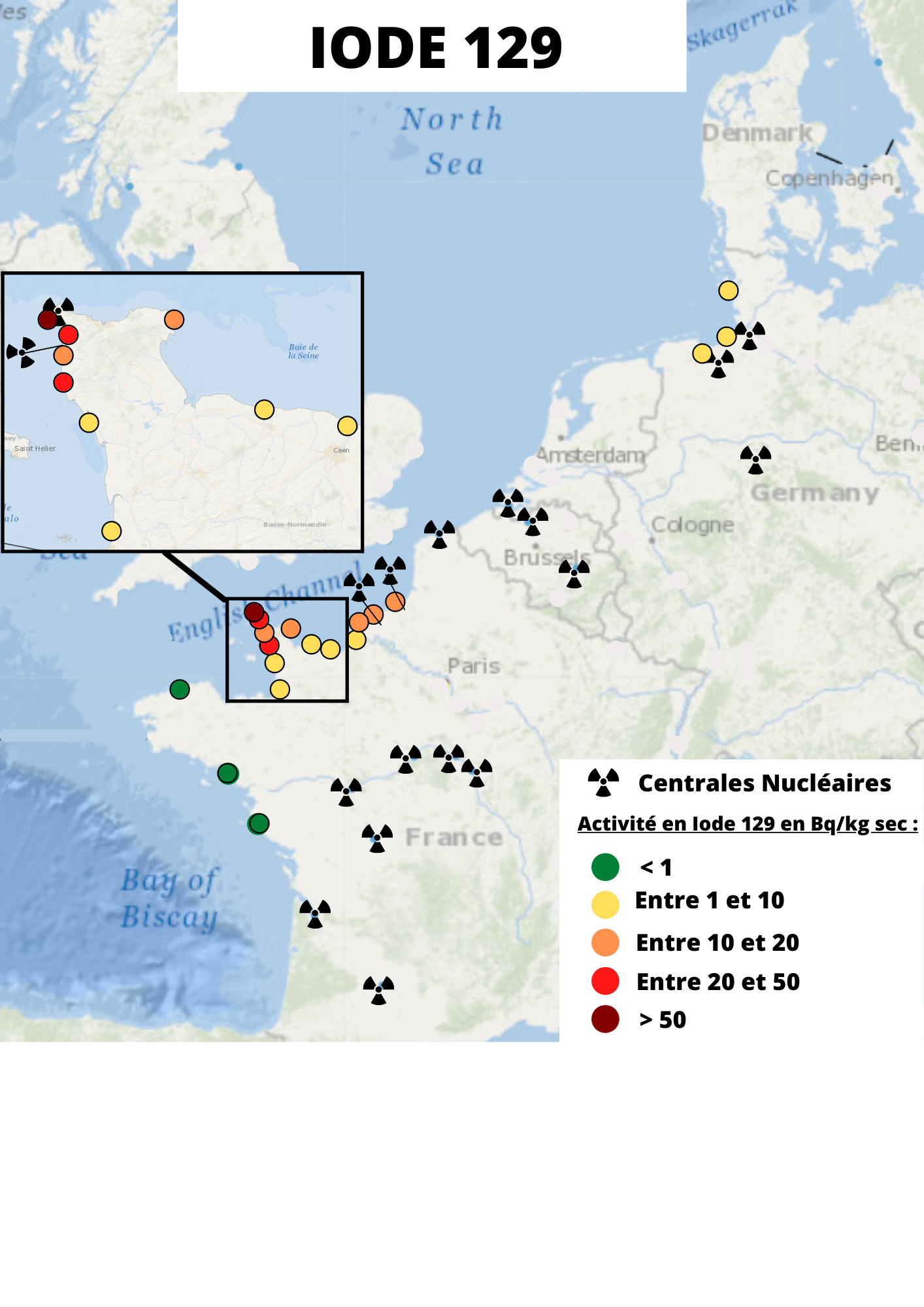

Dans sa dernière contribution à la convention OSPAR, datée de 2019, La France reconnaît que les radioéléments qui ont le plus fort impact sont l’iode-129 et le carbone-14 : la dose du groupe de référence, à savoir les pêcheurs locaux, serait réduite de 30% si ces deux radioéléments étaient filtrés. La réduction des rejets en cobalt-60 entraînerait, quant à elle, une réduction de 4% de la dose du même groupe de référence. Mais, malheureusement, Orano n’a pas mis en œuvre les technologies disponibles dans d’autres pays pour réduire les rejets de ces trois éléments. L’iode et le cobalt font partie des 62 radioéléments filtrés par la station ALPS à Fukushima.

Dans le cadre de son Observatoire citoyen de la radioactivité dans l’environnement, l’ACRO détecte systématiquement l’iode-129 dans les algues tout le long du littoral de la Manche à des teneurs qui ne diminuent pas avec le temps. Elle en a détecté jusqu’à la frontière danoise.

Le cobalt-60 est régulièrement détecté dans les algues prélevées dans le Nord-Cotentin et plus épisodiquement à St-Valéry-en-Caux, près des centrales nucléaires de Penly et Paluel en Seine maritime.

L’ACRO n’a pas la capacité technique de mesurer le carbone-14, qui est aussi présent naturellement dans l’environnement, mais le constat radiologique publié par l’IRSN montre qu’il y a une contribution systématique des rejets des installations nucléaires et que l’on retrouve donc des niveaux qui dépassent significativement les niveaux naturels dans la Manche et la Mer du Nord, jusqu’aux Pays-Bas. Les plus fortes teneurs sont plus de deux fois plus élevées que les niveaux naturels.

Il est important de noter que les rejets en tritium (hydrogène radioactif) ont, quant à eux, fortement augmenté depuis la déclaration de Sintra. L’usine Orano de La Hague a les rejets les plus élevés au monde, selon le bilan fait par le gouvernement japonais : l’usine rejette tous les 30 jours ce que s’apprête à rejeter le Japon à Fukushima en 30 ans !

L’ACRO surveille aussi le tritium dans l’eau de mer. Dans le Nord-Cotentin, les teneurs sont plus de 100 fois plus élevées que le bruit de fond naturel.

Tous les résultats sont détaillés dans les annexes jointes.

Les teneurs ambiantes dans l’environnement marin ne sont ni proches de zéro pour les substances radioactives artificielles (iode-129 et cobalt-60) et ni proches des niveaux naturels pour le tritium et carbone-14. L’excuse des besoins de plus de recherches et développement pour réduire les rejets radioactifs en mer, avancée dans la contribution française à OSPAR, n’est pas recevable. A l’exclusion du tritium, des technologies sont disponibles et utilisées dans d’autres pays. Elles doivent être utilisées en France.

-> Télécharger ce communiqué et ses annexes en un seul fichier.

Pour consulter les résultats de l’Observatoire citoyen de la radioactivité dans l’Environnement, c’est par ici.