ACRO

138, rue de l’Eglise

14200 Hérouville St Clair

https://acro.eu.org

Article écrit pour la revue du Réseau Sortir du Nucléaire, août 2011

Dans une vidéo mise en ligne le 17 août sur son site (à télécharger ici), le directeur de la centrale de Fukushima Daï-ichi prie la population de l’excuser pour les « désagréments et l’anxiété causés par l’accident ». TEPCO n’aurait ainsi causé que des désagréments et de l’anxiété ? Et d’ajouter sans vergogne qu’ils font tout pour que les personnes déplacées puissent revenir au plus vite chez elles.

Des rejets massifs de radioéléments

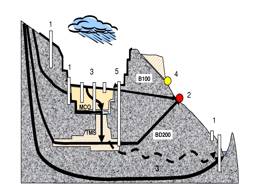

Même arrêtée, une centrale nucléaire est menaçante : la forte chaleur dégagée par la radioactivité du combustible doit être évacuée dans le cœur du réacteur puis pendant des années en piscine. Sans électricité et eau, pas de refroidissement et la pression monte. Il faut donc dépressuriser les réacteurs pour éviter qu’ils n’explosent. C’est ce qui s’est passé dans les réacteurs 1 à 3 de la centrale de Fukushima frappée par un puissant séisme et un tsunami, entraînant des rejets radioactifs massifs. Comme le combustible a fondu, il n’est plus protégé par sa gaine, et les éléments très radioactifs sont en contact direct avec l’eau et l’air. Les explosions hydrogène qui ont eu lieu dans trois des six réacteurs de la centrale et au niveau de la piscine d’un quatrième ont aussi provoqué de forts dégagements de gaz radioactifs.

Tout un cocktail de radioéléments a été rejeté. La quantité estimée a posteriori a changé au cours du temps et dépend de l’organisme qui a fait les calculs. Une chose est sûre, c’est que l’on n’est pas loin des quantités rejetées par Tchernobyl. Les niveaux de contamination relevés jusqu’à des dizaines de kilomètres de la centrale sont aussi similaires à ceux relevés dans les territoires contaminés de Biélorussie. Avec cependant quelques petites différences : contrairement à Tchernobyl, où un incendie a entraîné une forte contamination de la Scandinavie par exemple, les vents dominants ont emporté la majorité de la radioactivité émise par la centrale de Fukushima vers l’Océan Pacifique. Les relevés effectués autour de la centrale ont aussi montré que très peu de plutonium est sorti, alors qu’en Biélorussie, la contamination en plutonium, très toxique, doit être prise en compte dans la délimitation des zones à évacuer. La contamination en strontium est aussi relativement plus faible qu’autour de Tchernobyl.

L’évacuation pour protéger les populations

Les habitants ont été rapidement évacués, parfois dans des conditions chaotiques, dans un rayon de 20 km autour de la centrale et confinés jusqu’à 30 km pour éviter l’exposition au panache radioactif. Le confinement a duré des semaines avant que les habitants soient invités à partir. Comme la centrale est encore menaçante et que l’on ne peut pas exclure de nouveaux rejets une distance de sécurité de 30 km est maintenue. En effet, la centrale est fragilisée et les séismes continuent. À cela s’ajoute la contamination de vastes territoires qui fait qu’une grande partie de ces gens ne pourront pas rentrer chez eux. Ce sont près de 80 000 personnes jusqu’à une quarantaine de kilomètres de la centrale qui ont finalement été évacuées. Et ce n’est sûrement pas suffisant.

Évacuer est une décision terrible, car on perd tout, maison, emploi… C’est aussi le démantèlement des communautés et du lien social très fort au Japon. Les agriculteurs sont les plus pénalisés car ils n’ont presque aucun espoir de retrouver des terres. Nombreux ont refusé de partir et sont restés avec leurs bêtes. Quand les autorités ont bouclé la zone des 20 km autour de la centrale, fin avril, 45 irréductibles ont refusé de partir.

Pourtant, les conséquences de la radioactivité sont pires que l’évacuation et personne n’a réclamé une zone d’évacuation plus étroite. En revanche, les appels à l’élargissement de la zone sont nombreux. Les autorités japonaises ont fixé à 20 millisieverts par an la limite de risque acceptable pour la population, comme pour les travailleurs du nucléaire. C’est 20 fois plus qu’en temps normal et c’est inacceptable (un argumentaire d’ONG japonaises de 16 pages sur le sujet peut être téléchargé ici). Car, contrairement aux travailleurs du nucléaire qui sont sélectionnés et suivis médicalement, il y a des personnes fragiles et vulnérables parmi la population qui doivent être mieux protégées. C’est le cas des enfants particulièrement sensibles aux radiations. Où mettre la limite ? Jusqu’où évacuer ? Ce n’est pas une décision facile. Interrogée par l’ACRO, l’IRSN a déclaré qu’elle recommanderait de mettre la limite à 10 millisieverts par an en cas de situation similaire en France. Et d’ajouter que cela impliquerait d’évacuer 70 000 personnes supplémentaires au Japon. De fait, les familles qui peuvent se le permettre sont parties, ou se sont séparées, la mère et les enfants, ou les enfants seuls envoyés plus loin. Sans aide gouvernementale, d’autres n’ont pas le choix et doivent rester.

La délimitation des zones d’évacuation est seulement définie à partir de l’irradiation externe due aux retombées sur le sol. Mais, les personnes ne partent pas de zéro puisqu’elles ont été exposées aux retombées radioactives : le logiciel SPEEDI développé après Tchernobyl pour calculer l’impact des panaches radioactifs en cas d’accident n’a servi à rien, ou presque. Les prévisions n’étaient pas publiées et pas utilisées par les autorités. Des personnes ont été évacuées dans un abri situé sous les vents dominants où les enfants ont joué dehors. Et la contamination interne risque de continuer via l’alimentation, l’inhalation de poussières…

De la radioactivité détectée à travers tout le pays

L’ACRO a détecté du césium 134 et 137 dans toutes les urines des enfants de la ville de Fukushima qu’elle a contrôlés. Les prélèvements ont été faits par des associations locales avec lesquelles nous sommes en contact. Les niveaux étaient faibles, mais montrent que la contamination interne existe et doit être prise en compte. Les données officielles (traduites en anglais ici) font état de cas avec de plus fortes contaminations. En revanche, la limite de détection des autorités est trop élevée pour pouvoir se faire une idée du nombre de personnes contaminées. Il est important que le suivi officiel soit plus rigoureux.

Des retombées radioactives ont été retrouvées très loin en quantité significative. Du thé radioactif au-delà des normes a été détecté jusqu’à Shizuoka, à environ 300 km de la centrale. De la paille de riz, qui sert à alimenter le bétail, a aussi été retrouvée jusqu’à Iwaté, plus au Nord. L’eau a concentré cette pollution dans les cours d’eau et les stations d’épuration dont les boues sont radioactives. Le pays ne sait pas comment faire face à tous ces déchets radioactifs nouveaux.

Certaines de ces boues ont été incinérées, entraînant une contamination locale importante. L’ACRO a mesuré une contamination en césium dans un sol de l’arrondissement de Kôtô-ku de Tôkyô qui nécessite une surveillance radiologique. De la paille de riz contaminée a été vendue jusqu’à Mié, à 600 km de la centrale, rendant la viande de bœuf radioactive. Le fumier a servi à faire du compost à Shimané à l’autre bout du pays.

La chaîne alimentaire est contaminée

La chaîne alimentaire est donc touchée et la crise provoquée par la découverte de viande de bœuf radioactive au-delà des normes sur les étals a montré que les contrôles officiels n’étaient pas suffisants. Le pays importe près de 60% de sa nourriture, mais est autosuffisant en riz. L’agriculture dans les zones évacuées est suspendue. Au-delà, elle est fortement perturbée, de nombreux aliments ne pouvant pas être mis sur le marché (pour le césium radioactif (césium 134 + césium 137), les autorités japonaises ont fixé à 500 Bq/kg la limite au-delà de laquelle un aliment ne peut pas être vendu). Heureusement, la plupart des aliments vendus en supermarché sont peu ou pas contaminés. Les aliments qui ne passent pas par les circuits commerciaux échappent aux contrôles.

Les végétaux peuvent être contaminés de deux façons. D’abord par les feuilles directement exposées aux retombées. Le transfert est élevé, mais cela ne dure que le temps d’une récolte. Si l’accident de Tchernobyl avait eu lieu en juin, une grande partie de la production de blé en France n’aurait pas pu être consommée. L’autre mode de contamination est via les racines. Le taux de transfert est généralement faible, mais dans les zones très contaminées, cela rend la production d’aliments impossible pendant des décennies à cause du césium 137 qui a une demi-vie de 30 ans. Le thé de Shizuoka devrait pouvoir être consommé sans problème dans l’avenir.

La culture du riz est plus problématique : une étude de l’université de Tokyo, en collaboration avec la province de Fukushima, a montré que le césium s’enfoncerait plus vite dans le sol que ce qui était généralement admis, rendant une décontamination des terrains quasiment impossible. De plus, les fortes pluies de juin et les typhons ont lessivé les sols et concentré la radioactivité dans les rivières. Celle-ci risque ensuite de diffuser lentement dans les rizières où elle va rester piégée. Une surveillance accrue s’impose pendant de longues années.

Le milieu marin est aussi très touché

À toute cette contamination terrestre, s’ajoute une forte pollution radioactive en mer. Outre les rejets aériens qui ont aussi contaminé l’océan sur une grande surface, TEPCO a dû faire face à une forte fuite d’eau très radioactive qui a contaminé durablement la côte. Au même moment, la compagnie a rejeté volontairement de l’eau moyennement radioactive, ce qui a provoqué une confusion et un tollé.

Les sous-sols inondés des réacteurs débordaient dans la mer et il fallait pouvoir pomper cette eau fortement contaminée. TEPCO a donc vidé des cuves pour faire de la place. Pour l’iode , ces rejets volontaires étaient dix fois plus faibles qu’une année de rejets de l’usine Areva de La Hague. En revanche, TEPCO a annoncé que la fuite d’eau du réacteur n°2 a entraîné un rejet estimé à 520 m3 d’eau très radioactive, soit 4 700 térabecquerels (1 térabecquerel représente un million de millions de becquerels) ou 20 000 fois l’autorisation de rejet annuel. Ce seul rejet mériterait d’être classé au niveau 5 ou 6 de l’échelle internationale INES.

La centrale de Fukushima étant proche du point de rencontre de deux courants marins, cette pollution devait être rapidement emportée au large et les autorités se voulaient rassurantes. Mais il n’en est rien. Des mois plus tard, les analyses faites par l’ACRO pour Greenpeace sur des poissons et algues prélevés à des dizaines de kilomètres de la centrale montrent une contamination persistante. Certains de ces échantillons dépassent la limite fixée en urgence par les autorités japonaises pour les produits de la mer. Les fonds marins sont aussi contaminés.

Si les algues et les poissons sont contaminés, l’eau de mer doit l’être aussi. Mais les analyses effectuées par les autorités japonaises ne sont pas assez précises : en dessous de la limite de détection de quelques becquerels par litre, il est annoncé “non détectable”. Or il est nécessaire d’avoir des limites plus basses, car la vie marine a tendance à concentrer cette pollution. La pollution en iode peut être 1 000 fois plus forte dans une algue que dans l’eau. La société d’océanographie du Japon a aussi réclamé des mesures plus précises sur l’eau de mer. Les données sur le strontium sont trop rares.

Un impératif : multiplier les mesures indépendantes

Les rejets continuent. Actuellement, suite à la fusion des trois cœurs de réacteurs qui ont percé les cuves, TEPCO refroidit le magma en injectant de l’eau par le haut et qui ressort via les fuites dans les sous-sols après avoir été fortement contaminée. Il y en a 120 000 m3 dans des structures qui n’ont pas été prévues pour stocker l’eau. TEPCO tente, tant bien que mal, de décontaminer cette eau avant de la réinjecter dans les réacteurs et ose parler de « circuit fermé ». Une partie s’évapore car les réacteurs sont encore très chauds, une autre s’infiltre partout.

Fin avril, TEPCO estimait à 1 térabecquerel par heure (1 million de millions de becquerels par heure) les rejets de la centrale. Ils seraient en baisse. Les rejets étaient estimés à 6,4 fois plus début avril. Fin juillet, TEPCO estime à environ 1 milliard de becquerels par heure les rejets aériens actuels des 3 réacteurs accidentés. Ce chiffre est estimé à partir des mesures faites à l’extérieur à partir de balises. TEPCO est en train de construire comme une tente par-dessus le réacteur n°1 pour contenir les effluents gazeux. Les autres suivront. Elle prévoit aussi d’installer une barrière souterraine pour retenir les fuites vers la mer.

Face à une telle situation, malheureusement durable, l’accès à la mesure de la radioactivité est primordial. On ne compte plus les initiatives en ce sens. Des universitaires sont en train de finaliser une cartographie dans un rayon de 80 km autour de la centrale. Un groupe Facebook a fait analyser de nombreux échantillons de sol de Tokyo… On trouve sur Internet de nombreux relevés de débit de dose ambiant fait par les autorités ou des amateurs. L’ACRO est en contact avec plusieurs projets de vrais laboratoires indépendants pouvant distinguer la pollution radioactive de la radioactivité naturelle. Dans certains cas, nous avons juste fourni du conseil technique. Dans d’autres nous avons installé le laboratoire, testé et qualifié les détecteurs, formé les utilisateurs. Afin de favoriser l’entraide technique et la coopération nous avons aussi initié un réseau. Et pour que ces projets soient pérennes, nous avons lancé une souscription pour ouvrir un laboratoire aussi sophistiqué que le nôtre sur place qui prendrait le relais du soutien technique que nous fournissons actuellement. Cela en collaboration étroite avec les associations avec lesquelles nous sommes en contact depuis de très nombreuses années.

Un projet aussi ambitieux prend du temps à se mettre en place. En attendant, l’association a analysé gracieusement de nombreux échantillons dans son laboratoire en France. Pour nous permettre de continuer, l’ACRO a besoin de votre soutien financier.