Fiche technique extraite de l’ACROnique du nucléaire n°46, septembre 1999

Dans cette fiche technique, nous allons tenter de décrire simplement les principes de base des bombes atomiques et montrer les liens avec l’industrie nucléaire. Nous nous limiterons à des principes généraux. Une fois la bombe fabriquée, il faut pouvoir la déployer, la contrôler, la protéger… puis démanteler les bombes et les installations devenues obsolètes et dépolluer les sites contaminés. Selon les audits atomiques indépendants effectués en France et aux Etats-Unis cela représente plus de la moitié des coûts engagés, mais cela dépasse largement notre propos.

Un peu de physique

La Fission

La fission du noyau d’éléments lourds naturels comme l’uranium ou artificiels comme le plutonium entraîne un dégagement d’une grande quantité d’énergie et de particules, comme les neutrons. Cette fission peut être déclenchée par le choc d’un neutron. Une réaction en chaîne se développe alors : la fission émettant des neutrons qui déclenchent d’autres fissions qui vont émettre d’autres neutrons… Si le nombre de neutrons produits est inférieur au nombre de neutrons consommés ou qui s’échappent, la réaction va s’éteindre d’elle même, sauf si elle est entretenue par un apport extérieur de neutrons. Si le nombre de neutrons créés est supérieur au nombre de neutrons consommés, alors la réaction s’emballe et conduit à une explosion. Dans le cas de réactions nucléaires, l’emballement est très rapide et l’énergie dégagée immense, d’où l’intérêt que lui portent les militaires. Enfin, si le nombre de neutrons créés est égal au nombre de neutrons consommés ou s’échappant, la réaction va s’auto-entretenir. Ce régime, dit critique, est celui qui a lieu dans les réacteurs nucléaires. En cas d’explosion, on parle de régime sur-critique et, dans l’autre cas, de régime sous-critique. Les isotopes impairs de l’uranium et du plutonium sont plus facilement fissibles que les isotopes pairs quand ils sont soumis à un flux de neutrons thermiques, comme dans les réacteurs nucléaires classiques, mais avec des neutrons rapides, présents dans les surgénérateurs ou les bombes, tous les isotopes du plutonium ont pratiquement les mêmes propriétés. On appelle masse critique la quantité de matière fissile minimum nécessaire à la sur-criticité.

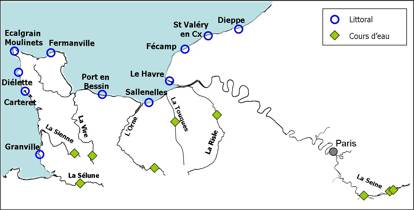

L’uranium naturel ne contient que 0,72% d’U235, celui qui est le plus fissible, le reste étant essentiellement composé d’U238 qui ne convient pas. Pour faire une arme il faut augmenter cette proportion jusqu’à 80-93%, en utilisant un processus industriel, l’enrichissement, qui est le même que celui utilisé pour la production de combustible civil où la proportion d’U235 varie de 3 à 5%. C’est l’usine de Pierrelatte (d’abord CEA puis COGEMA) qui se charge de cette opération. Le plutonium est produit dans des réacteurs nucléaires par bombardement d’uranium 238 par des neutrons et doit ensuite être extrait du combustible irradié par un processus industriel identique à celui de la technologie civile, à savoir le retraitement. En fonction de la technologie du réacteur et du temps d’irradiation on obtiendra un pourcentage plus ou moins élevé de Pu239, qui est le favori des militaires. Les autres isotopes sont issus de bombardements successifs du Pu239 par des neutrons, quand ils nâentraînent pas une réaction de fission. Pour avoir un pourcentage élevé de Pu239, il suffit d’irradier moins longtemps du combustible dans n’importe quel réacteur nucléaire. Les réacteurs qui fonctionnent à l’uranium naturel en produiront plus. Le manteau des surgénérateurs comme Phénix et ou Superphénix, c’est-à-dire les barres de combustibles qui sont à la périphérie, permet aussi de produire du Pu239 de bonne qualité.

La Fusion

La fusion de deux noyaux légers dégage une plus grande quantité d’énergie, mais il faut comprimer beaucoup plus les gaz utilisés pour que la réaction puisse avoir lieu. Dans les armes thermonucléaires, c’est la fusion du tritium (H3) avec le deutérium (H2) qui est utilisée ; elle produit de l’hélium plus un neutron. L’avantage c’est que ces gaz sont légers et qu’une faible masse est suffisante pour dégager une énergie énorme. La difficulté est liée à l’allumage, des explosifs chimiques classiques n’étant pas suffisants pour atteindre la compression nécessaire.

Le tritium est aussi produit dans des réacteurs nucléaires par bombardement du lithium 6 par un neutron. Le Lithium 6, lui, est présent dans la nature, mais il doit être séparé de son isotope, le lithium 7. En France, c’est la COGEMA qui se charge de cette opération dans son usine de Miramas. L’ensemble du processus de production du tritium reste géré par le CEA dans deux réacteurs à eau lourde (Célestin 1 & 2 à Marcoule). Le deutérium, quant à lui, nécessite de l’eau lourde pour sa fabrication, qui a été importée de Norvège, des Etats-Unis, mais aussi fabriquée en France dans deux usines pilotes qui ne fonctionnent plus (Toulouse et Mazingarbe, Nord). Le site de production du deutérium gazeux à partir d’eau lourde n’est pas connu clairement. Il est possible que le deutérium soit produit au centre civil du CEA de Grenoble, mais également qu’il soit extrait du processus d’extraction du tritium à Marcoule.

Première génération

Les armes de première génération n’utilisent que la fission de noyaux lourds. Deux masses sous critique d’uranium sont regroupées ou une masse de plutonium ou d’uranium est brusquement comprimée à l’aide d’un explosif chimique afin d’en faire une seule masse sur-critique. La réaction en chaîne est généralement amorcée par une source de neutrons qui doit être parfaitement synchronisée avec le passage au régime sur-critique pour avoir le meilleur rendement, mais cela n’est pas une nécessité. Les bombes sud-africaines étaient amorcées par les neutrons du bruit de fond. La puissance de la bombe peut être améliorée grâce à un matériau réflecteur de neutrons, comme le béryllium. Il est relativement facile de fabriquer une bombe atomique de première génération, à condition que l’on possède la matière fissile. Les Etats-Unis n’ont jamais testé la bombe à l’uranium enrichi avant de la larguer sur Hiroshima et n’ont fait qu’un seul essai pour celle au plutonium avant de bombarder Nagasaki. Une équipe de 400 personnes environ a été suffisante à l’Afrique du Sud pour construire six bombes à l’uranium enrichi. La fin des essais nucléaires ne supprime donc pas le risque de prolifération horizontale, à savoir l’émergence de nouvelles puissances nucléaires ou la menace d’un groupe terroriste qui se serait procuré la matière première au marché noir. Une importante question concerne l’utilisation de plutonium issu des réacteurs civils à eau sous pression pour fabriquer ce type d’arme. Pour les partisans du retraitement du combustible irradié, le Pu 240 est indésirable car il risque de déclencher une implosion avant même que la sur-criticité soit atteinte, réduisant ainsi la puissance de la bombe. Cela peut même être un avantage pour fabriquer une bombe rudimentaire, car il nây a pas besoin de source de neutrons pour initier la réaction. Même de puissance réduite, une telle bombe peut faire beaucoup de dégâts. Un autre inconvénient avancé pour le plutonium civil est que le pourcentage de Pu238 est trop élevé (environ 2%, pour environ 0,01% pour du Pu dit militaire). D’une durée de vie relativement courte (88 ans), la désintégration du Pu 238 entraîne un échauffement qui peut endommager les explosifs chimiques. Si la bombe larguée sur Nagasaki avait contenu 2% de Pu 238, elle aurait eu une température de l’ordre de 250°C. Cette montée en température peut néanmoins être réduite des deux tiers à l’aide d’un système de refroidissement en aluminium. Enfin, le troisième argument avancé par les promoteurs du retraitement est que le plutonium civil est beaucoup plus irradiant, entraînant un risque beaucoup plus élevé pour les personnes travaillant à proximité. L’utilisation de cobayes humains par les puissances nucléaires pour tester les effets de la radioactivité laisse penser que cet argument n’est pas forcément un inconvénient majeur… (Note: cette discussion est tirée d’un article de Frank von Hippel, Fissile material security in post-cold-war world, Physics Today, june 1995 et de A.B. Lovins, Nuclear weapons and power-reactor plutonium, Nature, Vol. 283, 28 fev. 1980, p. 817).

Les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki, avaient respectivement une puissance de 15 et 22 kilotonnes d’équivalent TNT (Note : 1kt = 1012 cal = 4,18 x 1012 J). Les armes à fission pure développées par la suite ont atteint plusieurs dizaines de kilotonnes.

Deuxième génération

Le principe des armes thermonucléaires est simple à comprendre, même si leur réalisation pose de gros problèmes technologiques. Dans les armes à fission dopées (boosted fission), une réaction de fission similaire à celle de l’arme de première génération, déclenche une réaction de fusion du cœur constitué d’un mélange de tritium (H3) et de deutérium (H2). Les neutrons dégagés par la réaction de fusion entraînent une réaction de fission plus complète que celle qui a lieu dans les armes de première génération où une faible portion de la matière fissile est consommée. La performance d’une telle arme dépend essentiellement de l’explosion chimique initiale car il est important que le gaz soit suffisamment comprimé et ne se mélange pas avec le matériau fissible. Cela peut être testé sans enclencher de réaction nucléaire et reste donc possible dans le cadre du “traité d’interdiction des essais nucléaires”, à condition d’avoir une installation permettant d’étudier l’hydrodynamique de l’explosion à l’aide de rayons X : c’est un des buts de l’installation AIRIX du CEA, en construction à Moronvillier, sur le site où ont lieu les essais nucléaires froids. Il est généralement admis qu’Israël, l’Inde et le Pakistan ont atteint ce stade. A noter qu’avec cette technologie, le plutonium, dit de qualité civile, ne change rien, quant à la puissance de l’explosion, mais le plutonium militaire est généralement préféré pour des problèmes de température et de radioactivité. Dans les bombes thermonucléaires ou bombes à hydrogène, une bombe à fission, éventuellement dopée, déclenche l’explosion par réaction de fusion. C’est un mélange de lithium et de deutérium enfermé dans une capsule tampon d’uranium ou de plomb qui est utilisé, le tritium nécessaire à la réaction de fusion étant directement produit lors de l’explosion par le bombardement des neutrons. Il n’y a virtuellement pas de limite à la puissance dégagée par ce type d’arme ; l’essai nucléaire le plus puissant de l’histoire, avec 60 Mégatonnes (60.000 kilotonnes) dâéquivalent TNT due à 97% à la réaction de fusion, a eu lieu en URSS en octobre 1962. Mais, sachant que la puissance dégagée lors de l’explosion est de l’ordre de 1kt/kg, il est possible de faire beaucoup de dégâts avec une bombe de quelques kg. Des efforts constants de miniaturisation ont eu lieu afin de rendre la bombe plus légère et transportable par toutes sortes de vecteurs, en particulier des missiles intercontinentaux.

Il a fallu de longues années de recherche aux Etats-Unis et en URSS pour mettre au point ce type d’armes (Note : voir le dossier de Physics Today, Nov. 1996) ; mais une fois les principes de base connus, il est possible dâaccéder rapidement à cette technologie : la Chine a testé sa première bombe thermonucléaire après seulement 3 essais de première génération, un essai à fission dopée et un essai préliminaire de bombe à hydrogène. Les armes de deuxième génération sont d’une technologie plus élaborée et, malgré deux milliers d’essais nucléaires, le mécanisme n’est pas encore entièrement compris. Les puissances nucléaires déclarées sont probablement arrivées au bout des améliorations possibles et possèdent une bonne maîtrise de la production de ce type d’armes. La fin des essais nucléaires n’est donc pas trop pénalisante pour elles, mais est certainement un frein pour les autres pays. Il est peu probable que de telles armes disparaissent car elles sont sûres et très mortelles. Les réductions effectuées dans les arsenaux concernent essentiellement des armes obsolètes ou dâune utilité devenue douteuse. Le tritium et le Li6 deviennent des éléments stratégiques qui doivent être contrôlés comme les matières fissibles pour éviter la prolifération.

Troisième génération

La troisième génération regroupe des bombes basées sur les technologies précédentes, mais dont certains effets sont accentués ou réduits selon l’utilité stratégique recherchée. Par exemple, la bombe à neutrons, qui émet une grande quantité de neutrons avec une puissance réduite, est supposée être efficace contre une avancée massive de chars. Son utilité tactique est en fait réduite. D’autres améliorations visent à réduire les “effets collatéraux” de la radioactivité émise, là aussi avec des succès limités. A noter que ces améliorations constituent une entorse à la doctrine de dissuasion, étant un premier pas vers une bombe pouvant être utilisée sur le champ de bataille. Ces armes nécessitent de nombreux développements scientifiques et technologiques et l’arrêt des essais nucléaires est un frein à leur développement.

Les différents types de têtes nucléaires en service dans l’arsenal français (1960-1998)

AN: fission Pu ; MR : fission dopée Pu ; TN : thermonucléaire (Tiré du site du CDRPC)

Pour en savoir plus

Cette fiche technique est basée sur les références suivantes (sauf les références déjà indiquées) :

* Bruno Barillot, Audit atomique, CDRPC, 187, montree de Choulans, 69005 Lyon (fevrier 1999)

* Stephen I. Schwartz editor, Atomic Audit, Brookings Institution Press, 1775 Massachusetts Ave., N.W. Washington, D.C. 20036 (1998)

* Andre Gsponer et Jean-Pierre Hurni, Fourth generation of nuclear weapons, Technical Report, INESAP, c/o IANUS, Darmstadt University of Technology, D-64289 Darmstadt (mai 1998)

* The military critical technology list, part II : weapons of mass destruction technologies, section V : nuclear weapon technology, Department of Defence, Etats-Unis, fevrier 1998, peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://www.dtic.mil/mctl/