Archives pour la catégorie Nord-Ouest

Examen du dossier d’enquête publique relatif à la demande d’autorisation de démantèlement de la centrale de Brennilis

[1]

Installation Nucléaire de Base n° 162, appelée également Site des Monts d’Arrée (SMA).Travail engagé à l’initiative et pour le compte de la Commission Locale d’Information dans le cadre de sa saisine par les instances Préfectorales.

Présentation du travail et cadre

Avec la promulgation en juin 2006 de la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN), les commissions locales d’information (CLI) comme celle de Brennilis, ont vu leur rôle être conforté, ce qui constitue une évolution profonde.

La CLI est ainsi devenue un acteur incontournable du suivi, de l’information et de la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités sur les personnes et l’environnement. A ce titre, obligation est faite de la consulter lors d’une enquête publique comme celle qui se déroule en ce moment à propos de la demande d’autorisation de démantèlement définitif de la centrale nucléaire de Brennilis.

La consultation engagée est un processus par lequel les décideurs demandent l’avis de la CLI afin de connaître son opinion, ses attentes et ses besoins, à un stade de l’avancement du projet. La CLI n’a cependant aucune certitude que ses remarques ou ses contributions soient prises en compte dans la décision finale.

Parce qu’elle est composée d’élus locaux, d’associatifs, de syndicalistes et de personnes qualifiées, la CLI représente la vie locale dans toutes ses dimensions. En conséquence, elle peut construire une information, ou un avis, qui tienne compte des spécificités de la région des questionnements particuliers et des éléments qui échappent par essence à l’industriel et à l’Etat.

En réponse à cette consultation, la CLI de Brennilis a décidé, le 23 juin 2009, de faire appel à un organisme extérieur ou consultant pour l’assister. L’objectif assigné était de « […] permettre aux membres de la commission locale d’information d’appréhender [l’important dossier d’enquête publique] et de disposer des éléments nécessaires à la construction de l’avis de la CLI […] » ; notamment :

- d’identifier les étapes du démantèlement qui pourraient faire l’objet d’observations ou de demandes de précisions

- d’identifier les risques possibles pour les populations, les travailleurs et l’environnement ainsi que les mesures pour les limiter ou les supprimer

- de disposer, sous forme synthétique, de points considérés à enjeux

L’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest a été retenue au terme d’une mise en concurrence […].

Dès lors, a commencé une course contre le temps imposée par la nécessité de permettre à la CLI de formuler un avis motivé au plus tard fin novembre. Le volumineux dossier, avec ses 1900 pages, a rendu le temps plus contraignant. Tous les items envisagés lors de la réunion de présentation du 10/09/2009 n’ont pu être traités mais les demandes initiales ont été respectées.

Par souci de neutralité, aucun échange n’a eu lieu entre le pétitionnaire (EDF) et l’ACRO durant la période d’analyse du dossier.

Au fil du temps, la question de la justification de la proposition du pétitionnaire s’est imposée comme étant stratégique pour l’acceptabilité sociale du projet. L’unique page du dossier consacrée au sujet ne renseigne pas suffisamment. Si le fait de démanteler peut être justifié dans le cas de Brennilis, notre réflexion n’a pas vocation à mettre en lumière les avantages du calendrier proposé considérant que c’est au pétitionnaire de le faire en qualité de porteur du projet.

Démanteler revient à déplacer la radioactivité sans la réduire : à la stocker pour partie dans des centres spécialisés comme ceux situés dans l’Aube ; à l’entreposer pour partie dans un centre dédié (ICEDA) dans l’attente d’une solution opérationnelle de stockage pour les déchets à vie longue.

Cela signifie produire des déchets et les évacuer vers une destination qui doit assurer un meilleur confinement dans des conditions d’emballage et de surveillance plus adaptées.

Démanteler se fait dans l’objectif de réduire les risques pour l’environnement et les populations. L’état final visé après assainissement du site est donc un facteur clé, au moins local, de compréhension et d’acceptation du projet. Pour Brennilis, l’état final sera atteint après une décennie de labeur. Quel sera-t-il exactement ? Le chantier débuté, cette question ne quittera plus les esprits.

Démanteler un réacteur nucléaire n’étant pas encore une action inscrite dans la routine comme son exploitation, le phasage rapporté dans le dossier doit s’appréhender comme une trajectoire probable en fonction de la connaissance et de l’expérience au 1er janvier 2008 (date de rédaction du dossier). En conséquence, il conviendra d’être vigilant tout au long du chantier en fonction des décisions et des actes à venir.

Quelles options pour la centrale de Brennilis ?

Démantèlement versus stockage de type mausolée

Question : ne peut-on pas « emballer » le réacteur et attendre que la radioactivité disparaisse avec le temps ?

Cela reviendrait donc à transformer les vestiges de la centrale, que l’on peut qualifier de déchets, en une sorte de tombeau monumental, un mausolée. L’emballage devrait résister aux agressions du temps durant plusieurs millénaires. L’eau étant le principal vecteur de diffusion de la pollution, cela nécessiterait d’isoler le réacteur de la nappe phréatique car, dans le cas contraire, l’environnement et l’homme seraient irrémédiablement affectés.

Pour la partie inaccessible, en contact avec le sol, l’homme ne pourrait compter valablement que sur les formations géologiques du sous-sol. Dans le cas contraire, il faudrait alors envisager au minimum un pompage continuel de la nappe pour l’amener en toutes circonstances en dessous du niveau du radier du mausolée pour éviter tout contact entre l’eau et les déchets. Ce pompage devrait être entrepris sans défaillance technique et financière pendant des millénaires, ce qui est illusoire !

Une des réponses se trouve donc dans les couches géologiques constitutives des sous-sols. Pour un stockage à long terme, voire ad vitam æternam, la logique veut que l’on privilégie des lieux où, au moins, l’une des couches géologiques joue un rôle de barrière vis-à-vis des radionucléides, limitant ainsi leur transfert en direction des eaux souterraines. Par exemple, pour le site de stockage des déchets nucléaires FMA ( Faible et Moyenne Activité) dans l’Aube, une couche argileuse très homogène de 15 à 25 m d’épaisseur constitue la roche d’accueil du site. Sur le site de la centrale de Brennilis, zone humide, la nappe phréatique affleure par endroits et aucune barrière naturelle suffisante n’existe pour limiter sa contamination en cas de relâchement des radionucléides par suite de détérioration de l’emballage. Au centre de Stockage de la Manche où sont stockés des déchets nucléaires avec une géologie similaire, la mise en place d’une couverture étanche par-dessus les déchets n’a pas empêché les fuites par le dessous vers la nappe phréatique.

Démanteler et donc stocker la radioactivité dans des centres ad hoc revient certes à la déplacer sans la réduire, mais vers une destination qui doit assurer un meilleur confinement dans des conditions d’emballage et de surveillance plus adaptées.

En conclusion, certains aspects locaux justifient un démantèlement dans le cas de Brennilis.

On soulignera également que vouloir faire un mausolée impose un assainissement du site (suppression des pollutions de sols), le démantèlement de tous les locaux annexes et leur assainissement ainsi que celui des galeries. Reste alors une interrogation concernant le niveau de démantèlement et d’assainissement à l’intérieur de l’enceinte réacteur et par extension, la capacité technique à bloquer correctement la dispersion de la contamination des équipements laissés.

Démantèlement différé (20 ans et plus) ; quelques aspects à méditer

Risques pour les travailleurs

Le gain d’un démantèlement différé n’est pas aussi évident qu’on pourrait le penser en première approche. Pour s’en persuader, il conviendrait de disposer d’éléments tangibles et chiffrés en réponse aux interrogations suivantes.

Sur le plan radiologique :

L’exposition des travailleurs est étroitement liée à la manière de procéder et aux protections mises en place. Le report du démantèlement d’une durée suffisamment longue pour permettre une décroissance significative de la radioactivité des pièces les plus irradiantes pourrait être une méthode pour diminuer la dose collective d’un tel chantier.

Mais une baisse du rayonnement ambiant dans l’installation pourrait conduire à remplacer les robots par des hommes pour certaines tâches ou à demander à des travailleurs d’en faire plus. Plus généralement, on pourrait se retrouver dans des situations où l’homme est exposé plus longtemps (ou plus souvent) en raison des niveaux plus faibles. En conclusion, il se pourrait que le gain en terme d’irradiations ne soit pas aussi significatif que la diminution du cobalt-60, radionucléide le plus pénalisant sur le plan de l’irradiation. La rédaction de scénarii avec garanties permettrait de statuer sur la pertinence ou pas d’un tel présupposé.

La contamination de l’atmosphère de travail devrait faire autant partie du quotidien du démantèlement que le rayonnement ambiant. Une stratégie basée sur la décroissance du cobalt-60 est certes intéressante sur le plan de l’irradiation externe mais pas obligatoirement sur celui de l’exposition interne ; le cobalt-60 n’est pas le radionucléide prépondérant dans le cas d’une contamination par inhalation. Pour le circuit primaire (réseau CO2), coexistent des radionucléides à vie longue pour lesquels quelques décennies n’auront que peu d’influence. Avec le temps, l’altération des supports et des revêtements à démanteler pourrait augmenter la remise en suspension de contaminants et donc accroître le risque de contamination par inhalation. Une analyse de ce risque spécifique avec projection dans le temps permettrait de statuer sur la pertinence ou pas de ce présupposé.

Sur le plan des risques conventionnels :

Indépendamment de la radioactivité, démanteler une installation est une activité dangereuse, comme tout opération de démolition dans le bâtiment. L’état général de l’installation est effectivement un paramètre déterminant ; il permettrait une intervention rapide dans le cas où il serait resté correct.

Le vieillissement du matériel tournant, roulant et électrique, indéniable après 20 ans, est un élément à considérer. Pour illustration, le pont tournant électrique est une pièce maîtresse du démantèlement qui ne peut être remplacée. Sa durée de vie et son état général au moment du démantèlement sont des critères de sécurité des travailleurs.

L’état de vétusté du génie civil doit être pris en compte. Dans un courrier[2] de l’Autorité de Sûreté Nucléaire adressé à l’exploitant, les inspecteurs ont noté, le 11 juin 2009, la présence de filets autour du bâtiment réacteur car des morceaux de béton se détachent du parement extérieur et menacent la sécurité des personnes.

Une analyse de risques confirmerait l’échéance à respecter pour une intervention dans des conditions de sécurité.

Sur le plan des risques croisés :

Différer le démantèlement sur le long terme suppose d’avoir la capacité à conserver la mémoire des risques et des facteurs influents identifiés, mais aussi et surtout, d’avoir la capacité à les transmettre. C’est-à-dire de permettre à ceux qui viendront dans le futur de s’en imprégner sans faire courir de risques supplémentaires à l’environnement et aux populations.

Différer sur le long terme implique également que les opérations préalables à la mise en sommeil n’ignorent pas les enjeux de la prochaine étape, ce qui ne semble pas avoir été le cas lors des opérations de mise à l’arrêt (MAD) de la centrale de Brennilis. Pour illustrer notre propos rappelons les mauvaises surprises rencontrées par le pétitionnaire comme l’existence de résines non purgées lors de la MAD et celles prévisibles d’après le dossier comme la présence éventuelle d’eau lourde conduisant le pétitionnaire à demander une autorisation de rejets pour le tritium conséquente. Enfin, l’actualité[3] contribue à renforcer ce questionnement.

Risques pour l’environnement et les populations

Les éléments qui menacent le plus l’environnement à court terme ne sont pas forcément ceux de l’enceinte du réacteur. En cas de démantèlement différé, il conviendrait donc d’assainir certaines structures comme la STE et de reprendre des pollutions du site qui pourraient diffuser à l’extérieur. En effet, après plusieurs années, certes le niveau de cobalt-60 aura diminué mais pas celui d’autres radionucléides comme les isotopes du plutonium ou le strontium-90 et encore moins ceux des substances chimiques.

Les risques pour l’environnement dépendent d’abord de ce qu’on laisse, dans quel état on le laisse. De ce fait, interrompre le processus engagé à Brennilis pourrait devenir dommageable pour l’environnement si l’assainissement du site était également suspendu.

Les risques radiologiques pour l’environnement et l’exposition des populations doivent également être analysés au moment du démantèlement : les rejets seront-ils plus faibles après ce laps de temps d’attente ? De toute évidence, ils dépendront de l’état de dégradation des revêtements et des supports. Plus cette dégradation sera prononcée, plus la remise en suspension des radionucléides sera importante et, logiquement, ce sera le cas pour les niveaux de rejets le jour du démantèlement. Une longue attente pourrait donc n’offrir qu’un gain très relatif sur les niveaux de rejets gazeux. Une analyse de ce risque spécifique avec projection dans le temps permettrait de statuer sur la pertinence ou pas de ce présupposé.

Différer ne supprimera pas le risque incendie zircaloy/zirconium, principal risque pour l’environnement et les populations en contexte accidentel. De toute évidence, ce risque devrait dépendre du niveau d’altération des matériaux en zircaloy/zirconium. Plus l’altération sera importante, plus la probabilité de voir un incendie se déclarer devrait l’être également. Plus ces matériaux seront altérés avec le temps, plus la quantité de radioactivité remise en suspension et rejetée devrait augmenter en cas d’évènement fâcheux. Le temps pourrait donc augmenter le risque et n’offrir aucun gain sur les niveaux de rejets en cas d’incendie. Là encore, seule une analyse de ce risque spécifique avec projection dans le temps pourrait apporter les éléments de réponse et permettre de statuer sur ce présupposé. Enfin, différer n’améliorera pas la maîtrise des risques ou parades car l’industrie du zirconium bénéficie déjà d’une longue expérience. En revanche, prendre le temps d’étudier/évaluer les scenarii aura un bénéfice.

Aspects économiques, sociologiques et politiques ;

Différer sur un long terme impose que soit garanti effectivement le démantèlement de l’installation ; rien ne permet d’en préjuger. Une installation en fin de vie n’a plus aucune rentabilité et donc d’intérêt. Le démantèlement est une dépense sèche contradictoire avec les logiques financières actuelles. En conséquence, on ne peut s’empêcher de faire un parallèle avec les réacteurs en cours d’exploitation et le souhait exprimé de reculer leur date de fin d’exploitation. Pour le démantèlement, ce parallèle pourrait impliquer pour les riverains de l’installation de se faire expliquer après 20 ans d’attente (par exemple) qu’on peut encore attendre ou, plus prosaïquement, que la logique d’investissement est ailleurs !

On pourrait alors glisser d’un démantèlement différé vers une forme de stockage sur site, qui ne serait pas adaptée. Pire, on pourrait tendre vers un site oublié ou un site industriel orphelin si les capacités financières à long terme du groupe EdF venaient à être sérieusement impactées par les marchés. Il ne faut jamais perdre de l’esprit que les réserves constituées au titre du démantèlement ne sont pas absolument garanties. Soulignons à ce sujet qu’en cas de difficultés financières sérieuses, les ressources disponibles devraient être affectées prioritairement à l’exploitation des réacteurs et leur sûreté, non au démantèlement.

Les prérequis du projet de démantèlement, objet de l’enquête

Comme pour tout projet, la réponse passe par des moyens techniques, humains et procéduraux ainsi que par un jeu d’acteurs ; l’expérience est un atout précieux, comme la temporalité du projet.

Considérant le jeu d’acteurs : l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), autorité de régulation, et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), l’expert, accompagneront le pétitionnaire, l’interrogeront et examineront dans le détail chacune de ses propositions au fil de la progression. Pas une action ne devrait être entreprise sans leur accord. Si elle le juge nécessaire, la commission locale d’information (CLI) pourra à tout moment, selon l’article 22 de la loi TSN, faire procéder à des études ou interroger l’ASN en rapport avec la sûreté nucléaire et la radioprotection du public comme des salariés. Il existe donc un jeu d’acteurs au service d’une progression dans de bonnes conditions.

Considérant les moyens (techniques, humains et procéduraux), le dossier d’enquête publique affiche la volonté d’apporter une réponse adaptée au défi à relever.

Considérant l’expérience, un lecteur attentif du dossier d’enquête publique ne manquera pas de s’interroger ainsi : pourquoi le pétitionnaire n’use t-il pas de son expérience pour asseoir ses projections, ses affirmations ? Engagé depuis 1997 dans les opérations de démantèlement des bâtiments et des équipements extérieurs à l’enceinte réacteur, le pétitionnaire n’use principalement de cette expérience que pour produire un bilan des déchets déjà conditionnés et expédiés. Lors de la réunion de la CLI du 13 novembre dernier, en réaction à notre réflexion sur une possible exposition interne du personnel lors des futures opérations, le pétitionnaire s’en est tenu à faire remarquer que l’une des dernières pages du dossier d’enquête publique comportait une mention dont nous n’avions pas tenu compte. Probablement est-ce la phrase : Les objectifs de dose visés sont […] le maintien au niveau le plus bas possible des expositions internes (ch.7.1.3.2 ; pièce 10). Cette phrase n’est pas rédhibitoire à la réflexion engagée. Toutefois, n’était-ce pas le moment opportun pour partager l’expérience et montrer, chiffres à l’appui, ce qu’il en est concrètement sur le terrain depuis 10 ans et ce qu’il pourrait en être par extrapolation ?

La centrale de Brennilis attend une issue depuis 1985. Le calendrier proposé consiste à démanteler maintenant. Pour autant ceci ne signifie pas qu’il faille se hâter. De nombreux éléments dans le dossier militent en ce sens. Le démantèlement d’un réacteur nucléaire n’étant pas encore inscrit dans la routine, le pétitionnaire doit prendre le temps de le faire de manière exemplaire, de partager les enjeux et les défis avec tous, d’être le vecteur d’une information de qualité exhaustive.

Point de vue conclusif

Aujourd’hui, il existe un porteur de projet, un projet industriel et un écrit (dossier d’enquête) qui traduit une volonté, celle de poursuivre jusqu’à son terme le processus engagé depuis 1997 et de limiter ainsi les risques inhérents à une vieille installation nucléaire désaffectée. Cet engagement s’accompagne de l’existence d’une ligne de financement abondée. En regard du contexte, on doit imaginer une souplesse : la possibilité d’intégrer toutes sortes d’améliorations dans l’intérêt de tous, des travailleurs, de la population et de l’environnement.

Démanteler, terme tiré du jargon nucléaire, revient finalement à déplacer la radioactivité sans la réduire : à la stocker pour partie dans des centres spécialisés comme ceux situés dans l’Aube ; à l’entreposer pour partie dans un centre dédié, dans l’attente d’une solution opérationnelle de stockage pour les déchets à vie longue. Si le stockage des déchets nucléaires invite à s’interroger et à émettre des réserves, il n’en demeure pas moins que le mausolée n’est pas une réponse pour la centrale de Brennilis. Laisser le temps se substituer à l’homme pour décider et agir n’est pas non plus une réponse satisfaisante avec des installations en fin de vie qui présentent encore un risque.

Démanteler est une démarche obligatoire. Le calendrier devrait être déconnectée d’enjeux qui ne lui sont pas propres. Ce dernier point ne signifie pas d’écarter la question des déchets mais de l’appréhender différemment pour ces vieilles installations existantes.

Le calendrier et les moyens consacrés à atteindre le résultat (site libéré) doivent être dimensionnés dans le seul but de le faire dans les meilleures conditions, avec un gain prévisible supérieur à celui du détriment. Motiver pour les uns, comprendre pour les autres, doit se faire en tenant compte des spécificités du site et de certaines incertitudes liées au temps qui ne relèvent pas uniquement de la physique nucléaire.

« Peser » les risques les uns par rapport aux autres n’est pas chose évidente, par exemple comparer les risques conventionnels avec des risques radiologiques. Pour autant, de telles comparaisons doivent être faites et transparaître nettement dans un dossier d’enquête publique. Sinon, comment se persuader de l’intérêt pour tous de la proposition formulée ?

Dans ce travail nous avons recherché à faire émerger les éléments manquants, à notre sens, pour une meilleure compréhension des futurs enjeux et risques associés. Puis, nous avons analysé des aspects propres à comptabiliser, prévenir et protéger. Nous avons cherché systématiquement si des améliorations étaient possibles dans le but d’obtenir à terme, une information de qualité exhaustive, une réduction des risques pour les individus, un faible impact sur l’environnement. Le rapport qui suit témoigne de tous ces engagements.

Les points saillants

Comment se persuader de l’intérêt pour tous de la proposition formulée ?

Bien que le dossier n’en fasse pas état, démanteler est justifié dans le cas de Brennilis ; l’hydrogéologie du site l’impose. Se pose alors la question du calendrier optimum : maintenant, un peu plus tard ou beaucoup plus tard.

Pour justifier le démantèlement « immédiat », le pétitionnaire s’appuie sur quelques arguments généraux, insuffisants.

Evoqué par le pétitionnaire lors d’une réunion, l’article 8 du décret n°96-978 en date du 31 octobre 1996 ne peut constituer à lui seul un argument de poids pour justifier du calendrier proposé : démantèlement « immédiat ». Cet article impose que « l’exploitant soumettra […] une étude définissant les différentes options envisageables pour un démantèlement définitif plus rapide que prévu dans le dossier joint [à l’époque] … » Il faut d’abord souligner qu’à l’époque le dossier joint propose un démantèlement définitif (donc du bloc réacteur) à l’horizon de quarante ans, voire plus. Certes, l’article laisse présager la volonté du législateur d’aller plus vite mais pas pour autant d’arrêter une position sans arguments tangibles. Cet article demande donc implicitement de dégager les avantages et les inconvénients de calendriers plus rapides pour pouvoir « trancher ».

A la faveur du pétitionnaire, on pourrait supposer que la proposition faite dans l’actuel dossier d’enquête publique n’est autre que l’une de ces options, celle qui présentait le plus d’avantages et qu’elle est donc justifiée aux yeux du législateur.

Néanmoins, il conviendrait d’aller plus loin pour la compréhension de tous, de présenter en détail différentes solutions possibles, leurs avantages et leurs inconvénients, incluant une évaluation chiffrée des doses reçues par les travailleurs.

Les parades et la manière de procéder étant la clé de voûte de la protection des individus contre les rayonnements ionisants, il conviendrait, pour le projet retenu, d’identifier les séquences ou les opérations pénalisantes, toutes voies d’atteinte, et de faire état pour celles-ci des dispositions envisageables pour réduire encore les expositions. Une telle démarche conforterait la justification car elle laisserait entrevoir que des améliorations sont possibles sur le plan de l’exposition des individus les plus concernés : les travailleurs.

| Proposition 1 : Nous incitons la CLI, pour la compréhension de tous, à solliciter un complément de dossier sur ces points. |

Etat final et conséquences sur la qualité des eaux souterraines

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux de démantèlement, les zones de pollution avérée feront l’objet d’un premier traitement qui est fondé, en termes de résultat, sur un usage industriel et nucléaire.

A la fin du chantier de démantèlement, le pétitionnaire se propose de raisonner en termes de gestion des risques non plus zone par zone mais sur l’ensemble du site, en considérant également toutes les concentrations ou les activités résiduelles des zones déjà traitées lors de la première étape. La gestion ne se fondera plus alors sur un usage industriel et nucléaire mais par rapport à l’usage futur choisi, lequel n’est pas défini.

Au terme de cet assainissement final, il y aura déclassement du site. A priori, le site sera frappé d’une ou plusieurs servitudes bien que le pétitionnaire n’en fasse pas la demande dans le dossier d’enquête publique. Ces servitudes permettront de conserver la mémoire, par le biais du cadastre par exemple, qu’une installation nucléaire a existée par le passé à cet endroit.

La procédure de déclassement prévoit, selon l’article 40 du décret 2007-1557 du 2 novembre 2007, que les communes concernées et la CLI seront consultées et disposeront d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A priori, les acteurs de l’aménagement et de la gestion des eaux du bassin versant de l’Aulne, comme la CLE, ne devraient pas être consultés (à confirmer).

Le site est actuellement la propriété d’EdF et le restera si les différents protagonistes n’arrivent pas à s’entendre. Les risques, et les coûts pour les supprimer alimenteront le débat et constitueront la ligne de « ruptures » entre les protagonistes. Pour le pétitionnaire, le fait que le transfert du site au domaine public ne soit pas automatique constitue de fait une sécurité pour les acteurs locaux, celle qu’ils n’auront pas à assumer la responsabilité de risques jugés par eux-mêmes inacceptables.

S’il n’est pas envisagé de conclure sur le niveau de l’état final avant la fin du démantèlement pour autant ceci ne doit pas s’opposer à partager la connaissance et les enjeux très tôt (et continuellement) car 3 mois ne suffiront pas pour se forger une opinion.

Enfin, si démanteler est justifié par la volonté de protéger la nappe phréatique et empêcher ainsi la diffusion des pollutions, la qualité des eaux souterraines devrait contribuer à définir l’état final et donc le niveau d’assainissement.

|

Propositions 2 et 3 : En cas de démantèlement, Nous incitons la CLI à s’approprier la problématique de l’assainissement du site dans le but de s’exprimer sereinement le jour de la consultation pour le déclassement. v Les questions suivantes devront être abordées : Quel est l’inventaire et a-t-il évolué ? Quelle a été la nature radiologique & chimique des pollutions de sols traités ? Quel est le niveau de dépollution atteint et pourquoi ? Quelles sont les limites techniques et économiques qui se dessinent pour une éventuelle reprise au moment de l’assainissement final ? Quelles ont été jusqu’à ce jour les conséquences sur les eaux superficielles et souterraines ? Des améliorations sont-elles perceptibles ? Des actions ou des études particulières doivent-elles être envisagées ? Que reste t-il à faire ? Quelles sont la contamination résiduelle des bétons démolis et la conséquence de leur lixiviation ? Enfin, des évènements au cours de l’année ont-ils été à l’origine d’une pollution (ou d’un marquage) des sols et des eaux souterraines ? v Pour conserver la mémoire et assurer la transmission des éléments aux membres qui devront s’exprimer à l’horizon 2020, il serait tout à fait indiqué que la CLI demande la production d’un rapport annuel (à la charge du pétitionnaire) traitant de ces questions. Le futur programme de surveillance des eaux souterraines et les piézomètres sont des outils précieux. C’est pourquoi, Nous incitons la CLI à demander que toutes modifications ou suppressions ne portent pas préjudice à la qualité des futures évaluations en fonction des situations qui peuvent se rencontrer. v En conséquence, il conviendrait de demander à maintenir opérationnels les piézomètres, les puits et les forages aussi longtemps que possible (jusqu’à l’évaluation définitive des opérations d’assainissement) et de demander à justifier la pertinence du plan de surveillance en fonction du niveau piézométrique de la nappe. En rapport avec les travaux d’assainissement de la STE, une attention particulière devrait être portée au forage Pz9, situé dans l’angle nord-est. |

Etat initial

La connaissance de l’état radiologique et chimique initial est indispensable pour appréhender l’impact du chantier, notamment les futurs résultats des contrôles environnement, et les enjeux d’assainissement du site. Cet inventaire a pour but de répondre à une simple question : de quoi partons-nous ?

Un important travail a été réalisé par le pétitionnaire.

Dans les environs du SMA,ce travail se poursuit actuellement sur le plan radiologique. S’il est tentant de demander à conforter l’état de référence, encore faut-il disposer d’une vision synthétique de ce qui a été entrepris depuis 2002 pour orienter les investigations. Le dossier d’enquête publique dresse un panorama intéressant qu’il conviendrait de transformer en une sorte d’outil : un référentiel pratique ayant pour ambition d’appréhender simplement les futurs résultats des contrôles. Une telle démarche confortera la compréhension par tous et offrira également la possibilité d’apporter un éclairage par rapport à certains enjeux identifiés.

| Proposition 4 : Dans l’attente de cet outil, en réponse à des préoccupations de certains membres de la CLI, Nous incitons la CLI à demander un élargissement du champ de la connaissance au carbone-14 (en milieu terrestre) et au tritium organiquement lié. Ces aspects ne sont pas suffisamment renseignés dans le dossier alors que des rejets sont affichés. |

L’inventaire radiologique des équipements et des bâtiments à démanteler doit s’appréhender comme une indication en l’état actuel de la connaissance au 1er janvier 2008 ; les valeurs rapportées ont pour but « d’envelopper » ce qu’il en est réellement. En l’état du dossier, il n’est pas possible de s’assurer du caractère enveloppe pour la contamination déposée dans les composants du circuit primaire (réseau CO2). De plus, certains ouvrages annexes ne font l’objet d’aucune description.

Toutefois, au fil de la progression, les enseignements retirés des sondages et des contrôles permettront de réduire les incertitudes.

On ne peut qu’inciter le pétitionnaire lors de futurs échanges avec la CLI à expliciter les incertitudes sur l’inventaire radiologique et chimique des équipements et des bâtiments à démanteler et à partager, au fil de la progression, les mécanismes de réduction de celles-ci ainsi que les résultats, particulièrement pour la fraction non modélisable comme les dépôts dans le circuit primaire.

Production de déchets radioactifs et leur transport

Démanteler revient à déplacer la radioactivité sans la réduire : à la stocker pour partie dans des centres spécialisés comme ceux situés dans l’Aube ; à l’entreposer pour partie dans un centre dédié (ICEDA) dans l’attente d’une solution opérationnelle de stockage pour les déchets à vie longue. Ces destinations doivent assurer un meilleur confinement dans des conditions d’emballage et de surveillance plus adaptées.

Dans le cas de Brennilis, le démantèlement devrait conduire à la production de 10 000 t de déchets radioactifs. D’après l’inventaire, plus de 99% de la radioactivité est concentrée dans seulement 375 tonnes. Il s’agit des structures internes du bloc réacteur : la cuve et ses composants.

Dire à quel moment les déchets seront produits et évacués est impossible. Le dossier ne le permet pas, ni pour les déchets conventionnels. Un calendrier prévisionnel de production des déchets en perspective des évacuations aurait constitué un atout pour la compréhension. Dans le cas d’un démantèlement, un tel outil doit être élaboré pour permettre à la CLI d’assurer sa mission d’information et de suivi.

Deux catégories de déchets doivent retenir l’attention : les Faibles Moyennes Activités vie longue et vie courte (FMA vl et FMA vc) à envoi différé. Ils sont destinés à être entreposés sur l’installation ICEDA dans l’Ain, qui n’existe pas pour l’instant. En attendant, ils seront entreposés dans les sous-sols de l’enceinte réacteur. Assainir et démolir l’enceinte réacteur, dernières étapes du démantèlement, ne seront possibles que si ces déchets ont été évacués. La date de mise en service industriel d’ICEDA n’étant pas connue avec certitude, on ne peut qu’inviter la CLI, en cas de démantèlement, à être vigilante quant aux répercussions possibles sur le déroulement des opérations et sur les conditions d’entreposage de ces déchets.

Les FMA vc à envoi différé, nouvelle catégorie de déchets, ne manquent pas d’alimenter les interrogations. D’après le dossier d’enquête publique, ces déchets ne peuvent être acceptés en l’état dans le centre de stockage FMA (à vie courte) de l’Aube mais y sont pourtant destinés après plusieurs décennies de « repos » (décroissance). La gestion des déchets reposant sur une évacuation immédiate, il serait intéressant de connaître les éléments rédhibitoires à leur acceptation en l’état. Les caractéristiques détaillées dans le dossier ne permettent pas de comprendre.

Transport

Dès lors que les déchets conventionnels et radioactifs s’apparentent à des matières dangereuses, leur transport par la route doit respecter la réglementation dite ADR qui fait référence à l’Accord européen relatif aux transports internationaux des marchandises Dangereuses par Route. Une description succincte des points forts de cette réglementation pour ce qui concerne les transports spécifiquement liés au démantèlement de Brennilis aurait constitué un atout pour la compréhension. En prolongement, il serait intéressant que le pétitionnaire confirme si le transport des déchets FMA vl et FMA vc à envoi différé va respecter strictement le cadre réglementaire ou si des dispositions particulières sont envisagées.

Plus généralement, l’incidence des transports sur le trafic routier n’est pas suffisamment explicitée, notamment l’estimation propre au trafic. Des pics d’activité sont prévisibles, mais le dossier ne les mentionne pas.

| Proposition 5 : Nous incitons la CLI à solliciter un complément de dossier sur les points évoqués. |

Protection des eaux superficielles (Ellez)

Aucun déversement d’effluents chimiques et radioactifs n’est prévu dans l’Ellez ou le lac St Michel. En cas de production de ces effluents, des bâches de rétention existent et ceux-ci seront alors transportés par camion citerne en direction d’un centre de traitement.

Le réseau pluvial : Seo principal.

Toutefois, la restitution au milieu naturel des eaux de pluie ayant ruisselé sur le site et empruntant le réseau pluvial dénommé SEO PRINCIPAL pourrait s’accompagner d’un transfert de substances chimiques et radiologiques en plus des « classiques » hydrocarbures. Plusieurs causes pourraient en être à l’origine : les sols pollués et leur assainissement ; les entreposages de déchets en extérieur ; la démolition des bâtiments et les opérations de concassage/criblage ; etc.

Profitant de la volonté du pétitionnaire d’améliorer le prétraitement, il est proposé d’adjoindre un bassin de décantation avec by-pass dans le but de réduire le flux de particules en direction de l’Ellez et, incidemment, le flux de toxiques associés du genre métaux lourds, qui ne font pas l’objet de contrôles (projet 12-B du rapport).

Nous persistons à dire que ce bassin aura une utilité dès les premiers instants, au moins en regard des entreposages extérieurs de déchets conventionnels et radioactifs. De plus, son utilisation pourrait être optimisée par la reprise des petites pluies au niveau du pluvial de la STE (qui s’écoule actuellement ailleurs).

Enfin, nous ajoutons un nouvel argument. Dessiné avec une capacité de rétention, ce bassin pourra jouer un rôle tampon en cas de sinistre et permettre un relâchement dans des conditions organisées et maîtrisées. Il ne faut pas oublier qu’en cas d’incendie et de recours à des moyens conventionnels de type lances à eau, les volumes produits sont importants, jusqu’à plusieurs dizaines de mètres cubes ; les eaux produites pourront contenir diverses substances chimiques et radiologiques.

| Proposition 6 : Nous incitons la CLI à solliciter la création d’un bassin de décantation avec by-pass au niveau du rejet du réseau SEO PRINCIPAL, une reprise partielle des eaux pluviales de la STE et un contrôle radiologique représentatif des eaux rejetées. |

Les investigations[4] faites antérieurement dans l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs ont montré l’existence de souillures radiologiques qui sont le fait de l’exploitation passée du réacteur. Le déversement dans ce chenal d’eaux pluviales en provenance du site et de la voirie publique constitue un vecteur d’entraînement de ces pollutions en direction de l’Ellez. De ce fait, la radioactivité artificielle observée dans le cours d’eau, particulièrement dans les sédiments, devrait provenir (au moins en partie) du lessivage de ce chenal par les eaux de pluie qui y sont déversées.

Ce phénomène ne peut que perturber l’interprétation des futurs contrôles environnement réalisés dans l’Ellez en aval. En présence de fortes fluctuations des niveaux observés, il subsistera toujours un doute quant à la cause exacte : chenal ou contribution des opérations menées sur le site ?

Puis, il n’est pas concevable d’améliorer le prétraitement des eaux pluviales comme demandé et de laisser, paradoxalement, une poche de pollution connue relarguer en direction de l’Ellez. Dans tous les cas, amélioration ou pas, juguler l’entraînement des pollutions en direction du cours d’eau est une nécessité.

| Proposition 7 : Nous incitons la CLI à solliciter l’assèchement de l’ancien chenal de rejets des effluents radioactifs et son obturation au niveau de sa confluence avec l’Ellez afin de stopper tout transfert de substances polluantes par suite du lessivage des souillures existantes. |

Surveillance de l’environnement

Une surveillance réglementaire de l’environnement est exercée. Elle est détaillée dans le dossier d’enquête publique et le pétitionnaire se propose de la poursuivre. Elle débute en limite du site et porte sur un périmètre qui s’étend jusqu’à plusieurs kilomètres dans les directions principalement influencées. A ce titre, le rayonnement ambiant est contrôlé et des échantillons sont prélevés dans le milieu terrestre et aquatique (l’Ellez). Les analyses portent sur des substances radioactives, des paramètres physico-chimiques supplémentaires pour les eaux superficielles et des paramètres de l’environnement influant sur l’impact des rejets comme les conditions météorologiques.

Les objectifs[5] de cette surveillance réglementaire sont censés être multiples :

1 – contrôler l’application de la réglementation applicable à l’installation. Pour illustration, des limites de concentration sont fixées pour certains indicateurs environnementaux comme l’eau ou l’air, et il convient de s’assurer de leur respect.

2 – assurer la veille et alerter en cas d’augmentation significative

3 – contribuer à l’étude de l’impact (sanitaire, dosimétrique) de l’installation sur son environnement

4 – évaluer le marquage de l’environnement et mettre en évidence d’éventuels phénomènes d’accumulation

La qualité des rejets et leur niveau sont étroitement liés à la progression des opérations, aux situations et aux inventaires (radiologiques & chimiques) rencontrés. C’est pourquoi le plan de surveillance devrait évoluer pour mieux tenir compte des spécificités de l’installation et du phasage des opérations. En prolongement, les objectifs 2 et 4 devraient être confortés.

Dans cette optique, certains moyens devraient être redéployés (ou augmentés) pour appréhender au mieux les zones susceptibles d’être perturbées et donner l’alerte plus tôt. Il conviendrait également, lorsqu’il faut collecter différents paramètres, de chercher à le faire au même endroit, autant que possible, pour tirer profit du recoupement des données. Les limites de détection (sensibilité des mesures) devraient être abaissées pour les paramètres radiologiques. Tenant compte de l’historique de l’installation, il conviendrait dans le cas des eaux superficielles d’améliorer les connaissances de certaines substances chimiques particulièrement nocives comme les PCB et les métaux lourds, lesquelles n’ont jamais été contrôlées.

Enfin, il faut souligner que les études faites en marge du programme réglementaire sont bien souvent le seul moyen d’évaluer correctement le marquage de l’environnement, de mettre en évidence des situations singulières et d’apporter des éléments de compréhension et de réponse. C’est pourquoi, on ne peut qu’encourager les différents acteurs à poursuivre de telles études et à multiplier les échanges avec la CLI pour recueillir les interrogations et partager les objectifs et les résultats des travaux.

| Proposition 8 : Nous incitons la CLI à solliciter une adaptation du programme réglementaire de surveillance pour mieux tenir compte des spécificités de l’installation et du phasage des opérations et à demander une surveillance (circonscrite) des métaux lourds et PCB pouvant être accumulés dans les sédiments et les poissons de l’Ellez. |

Contrôle des eaux souterraines rabattues

Depuis plusieurs années, la nappe située sous le site fait l’objet d’un rabattement. Les eaux pompées à l’aplomb de l’ancienne station de traitement des effluents (STE) en cours d’assainissement et de l’ancien bâtiment des combustibles irradies (BCI), actuellement déclassé et démoli, sont rejetées dans le lac Saint-Michel. Les volumes extraits représentent quelques centaines de milliers de mètres cubes par an. A terme, ces pompages cesseront. Ils sont organisés pour des raisons de sécurité et constituent probablement un bénéfice pour l’environnement car ils limitent les contacts entre l’eau et les remblais, sièges de pollution de sols encore non assainis.

Un contrôle des eaux rabattues est organisé en réponse à la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Sensibilité des mesures et seuils d’alerte ne faisant l’objet d’aucune prescription ; c’est au pétitionnaire de les définir et d’apprécier les valeurs à partir desquelles il entend examiner la situation et apporter une éventuelle correction.

L’organisation de ce contrôle pose problème car de toute évidence le seuil d’alerte n’est pas défini, l’échantillonnage n’est pas représentatif et le pétitionnaire fait fluctuer la sensibilité des mesures radiologiques, laquelle n’a cessé d’augmenter avec le temps pour être aujourd’hui 50 à 100 fois plus importante qu’initialement.

L’absence de prescriptions radiologiques au niveau du rejet peut se comprendre si les eaux rabattues diffèrent peu des eaux réceptrices (réservoir Saint-Michel) ou des eaux souterraines communes et qu’il n’existe pas de risque apparent de contamination. Nous persistons à dire que le contrôle exercé doit permettre de s’assurer que les eaux rabattues conservent cette caractéristique dans le temps, ce qu’il ne fait pas. On le regrettera d’autant plus que le sujet du rabattement des eaux souterraines a suscité de nombreuses discussions et des polémiques au cours de ces dernières années, lesquelles auraient cessé de facto si ce contrôle avait été correctement dimensionné.

| Proposition 9 : Nous incitons la CLI à demander au pétitionnaire de bien vouloir définir des seuils d’alerte et de réaliser un contrôle radiologique adapté dans le but de faire continuellement la démonstration que les eaux souterraines rabattues sont peu différentes de celles du milieu récepteur, ce qui impose une diminution drastique de la sensibilité des mesures radiologiques. |

Calcul de l’impact sanitaire des rejets radioactifs gazeux

Dans des conditions normales de démantèlement, l’exposition des populations aux rejets radioactifs devrait être faible selon les évaluations faites dans le dossier d’enquête publique. On soulignera que le pétitionnaire s’est engagé à explorer probablement le cas de figure le plus critique pour construire ses évaluations. L’accumulation des éléments déposés et le rejet potentiel d’émetteurs alpha sont deux paramètres qui n’ont pas été retenus. En réaction, il serait intéressant de savoir si leur prise en compte modifie substantiellement les résultats obtenus.

Emetteurs alpha dans les rejets

Durant les travaux, dans des conditions normales de démantèlement, il pourra être procédé aux rejets gazeux de radionucléides émetteurs alpha comme les isotopes du plutonium. Les éléments rapportés dans le dossier ne permettent pas de comprendre pourquoi il n’est pas fait mention des activités susceptibles d’être rejetées. Dans tous les cas, il serait intéressant de demander à comptabiliser les émetteurs alpha dans les rejets pour confirmer a posteriori leur contribution effective à l’exposition du public.

Incendie de cuve et ses conséquences.

Parmi les accidents plausibles étudiés, il faut retenir qu’un incendie dans la cuve (au moment de son ouverture) suite à une inflammation de zircaloy/zirconium constituerait le cas de figure le plus critique. Cet évènement pourrait alors conduire à une exposition significative de « riverains » et de salariés ; l’environnement en conserverait les stigmates. Pour autant la simulation faite par le pétitionnaire montre que les conséquences, bien que perceptibles, ne nécessiteraient pas de contre mesure sanitaire en l’état actuel des seuils fixés par la réglementation.

Au fil du dossier d’enquête publique, le pétitionnaire accorde une grande attention à ce risque et à la manière de le diminuer ; des enseignements sont retirés du démantèlement du réacteur nucléaire allemand de Niederaichbach.

Considérant les conséquences d’un tel accident, on ne peut qu’inciter le pétitionnaire à prendre le temps qu’il lui faudra pour conforter ses acquis et ses projections, et à partager avec la CLI les enjeux techniques, les défis. A ce titre, il serait intéressant de mieux comprendre les facteurs influents sur l’apparition du risque incendie zircaloy. L’état intérieur des tubes à découper et la manière de les déposer dans la cuve sont-ils des paramètres influents sur le risque incendie ?

| Proposition 10 : Nous incitons la CLI à solliciter un complément de dossier sur ces points |

Expositions particulières des salariés & plan de démantèlement

Comme nous l’avons souligné, on ne doit pas ignorer l’expérience de l’industrie nucléaire dans les domaines de la radioprotection et de l’intervention en milieu contaminant et irradiant. Le pétitionnaire est engagé depuis 1997 dans des opérations de démantèlement sur le site de Brennilis.

Durant les travaux, les salariés pourront être plus exposés aux extrémités (contact avec des pièces actives, manutention de déchets, etc.) et aux poussières radioactives en suspension dans l’air. Les formulations et les références employées dans le dossier d’enquête publique prêtent à controverse. Il faut lever toute ambiguïté sur ce sujet.

Exposition externe aux extrémités

Concernant l’exposition externe des travailleurs aux extrémités, les éléments rapportés dans le dossier ne permettent pas de comprendre quelle va être exactement la surveillance. Nous persistons à dire, au moins pour les mains, que des sondages appropriés devraient être effectués régulièrement et systématiquement si le caractère irradiant des pièces manipulées est avéré.

Exposition interne

Concernant le risque d’exposition interne des travailleurs et les parades associées, l’engagement est pris d’éviter toute contamination interne des travailleurs (ch. 3.3.2.2 – pièce 8). Pour ce faire, il y aura recours à une protection individuelle (notamment respiratoire) lorsque la contamination de l’atmosphère est supérieure à un seuil dénommé LDCA (LDCA). Si la situation ne peut être correctement évaluée, garantie ou est inconnue, l’intervention sera faite obligatoirement avec toutes sortes de protection.

Toute incorporation par l’organisme de radionucléides (par suite d’inhalation dans le cas présent) conduit à une exposition interne. La « contamination interne » n’est qu’une expression très connotée se référant à l’exposition interne, irradiation de l’organisme par « l’intérieur ». Elle va être employée pour marquer l’esprit lorsque le niveau (importance) de celle-ci l’impose.

Pour que l’exposition interne soit négligeable, voisine de zéro en quelque sorte, il faudrait :

v que le seuil de décision, dénommé LDCA, soit le plus faible possible. Or le dossier ne mentionne aucune référence précise pour la LDCA.

v Et/ou que les parades ou les situations rencontrées soient telles que l’atmosphère ne soit jamais contaminée. Or il manque une démonstration dans le dossier.

| Proposition 11 : Nous incitons la CLI, à solliciter un complément au dossier d’enquête publique permettant de comprendre comment sont gérés les seuils de décision en rapport avec le risque d’exposition interne et à partir de quelle approche opérationnelle. |

Nous persistons à dire que la contamination de l’atmosphère de travail devrait faire autant partie du quotidien du démantèlement que le rayonnement ambiant et continuons à nous interroger sur la justification de l’absence d’évaluation dosimétrique prévisionnelle pour l’exposition interne. Est-il raisonnable de ne pas en afficher dans un dossier d’enquête publique traitant d’un démantèlement sous prétexte qu’une telle exposition est jugée inacceptable et doit être évitée ? Il y a là un point qui mériterait un éclairage. Nous incitons la CLI à saisir l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour recueillir son avis.

Concernant le plan de démantèlement, le phasage des opérations rapportées dans le dossier d’enquête publique n’est pas imposé au pétitionnaire et n’est donc pas arrêté. On doit donc supposer que la manière exacte de procéder pour chacune des phases pourra être révisée, adaptée. Cette approche n’est pas déroutante, l’ouverture d’une cuve nucléaire et son démantèlement ne sont pas des actions encore inscrites dans la routine comme celles relatives à l’exploitation d’un réacteur nucléaire. En conséquence les décisions sont indissociables de la progression ; le programme et les moyens rapportés doivent donc s’appréhender comme une trajectoire probable.

En rapport avec le plan proposé, le calendrier de la phase n°2 doit retenir l’attention. Au cours de cette étape, il sera procédé à la découpe par l’intérieur des tubes de forces/guidages actuellement logés dans la cuve. Cette action mettra en communication l’air contaminé de la cuve avec celui contenu dans le réseau CO2 encore à démanteler et in fine avec celui du bloc réacteur où il y aura des intervenants. Une contrainte supplémentaire devrait être ajoutée en rapport avec le risque d’exposition au tritium. Le pétitionnaire n’ignore pas cet aspect. Nous incitons la CLI à demander un complément de dossier pour connaître les motivations du pétitionnaire à proposer un tel calendrier.

Partage de l’information

L’article 21 de la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite loi TSN, impose à tout exploitant d’une installation nucléaire d’établir chaque année un rapport. A cette occasion, l’exploitant présente à la CLI les résultats saillants. L’ensemble est ensuite versé au domaine public.

Dans l’avenir, chaque année, l’exploitant abordera donc successivement : les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; les incidents/accidents et leurs conséquences ; les rejets de l’installation ; la gestion des déchets radioactifs.

Les conséquences sur l’environnement des futurs rejets radioactifs (ou relâchements) pratiqués dans des conditions normales de démantèlement devront être obtenues via le réseau national de mesure de la radioactivité dans l’environnement. Si un large public y trouvera son compte, il n’est pas garanti qu’il en soit de même pour la CLI en perspective de sa mission de suivi et d’information. Par exemple, où pourront être trouvés les résultats relatifs à des paramètres non radioactifs comme les métaux lourds et PCB ? Les contrôles effectués sur les eaux de rabattement de la nappe et, plus largement, sur les eaux souterraines à l’aplomb du site, seront-ils disponibles ? Quelle sera la qualité des échanges, lorsque les uns diront « c’est sur Internet ! » et les autres répondront « oui, mais où ! ». Etc.

Internet est un formidable outil mais il ne remplace par des échanges fructueux entre la CLI et l’industriel sur cette question sensible.

[1] Le rapport complet et l’avis de la CLI sont en ligne et accessible depuis notre site internet. Cet article est une version simplifiée. [2] Courrier référencé Dép-CAEN-N0666-2009 en date du 7 juillet 2009 disponible en ligne sur le site interne www.asn.fr [3] La découverte, lors d’un démantelement, sur le site de Cadarache de plusieurs kilogrammes de plutonium ayant échappé à tout inventaire. [4] ACRO / Etude de l’origine des éléments de la famille de l’uranium-235 observés en excès dans les environs du réacteur nucléaire expérimental EL4 en cours de démantèlement – années 2007 – 2008. [5] La surveillance environnementale autour des INB, communication de Jean-Luc Pasquier à la SFRP lors du congrès de Strasbourg des 13 et 14 novembre 2002.

Suivi radiologique autour de CYCERON (2005/2008)

Echos au pays du nucléaire.

Le 17 septembre, France 2 a diffusé “Au pays du nucléaire”, un documentaire d’Esther qui tente de montrer comment l’on vit dans une des régions les plus nucléarisée de la planète ; La Hague.

L’ACRO a été très présente auprès de la réalisatrice tout au long des 8 mois de tournage et dans le documentaire. Si vous avez manqué sa diffusion télévisée, le film devrait être montré en salles début 2010.

Pour plus de renseignements sur ce film et sur sa réalisatrice, vous pouvez également vous rendre sur le site internet : http://www.estherhoffenberg.fr

Au pays où le nucléaire est muet, le contraste est parlant : à Caen une salle de plus de deux cents places est bondée pour assister à la projection du documentaire d’Esther Hoffenberg “Au pays du nucléaire” le 8 septembre 2009.

Le jour et le lendemain de la diffusion de ce même film sur une chaîne nationale, pas un mot dans la presse locale du Nord-Cotentin. Il a fallu faire fonctionner les réseaux pour informer amis, familles et collègues de ce programme qui concerne en premier lieu la région.

Le tintamarre calamiteux et pitoyable suite au reportage de Thalassa au mois de mai 2009 est dans toutes les mémoires. De plus, la diffusion tardive de “Au pays du nucléaire” a permis de mieux passer sous silence ce film qui allait encore “salir” la région. Plus récemment encore, en octobre, le documentaire “les déchets, le cauchemar du nucléaire” a pointé la Hague et le retraitement du doigt. A cette occasion, la couverture médiatique était telle, qu’il a été difficile d’en occulter la parution. On a alors vu une banalisation à l’œuvre de la part des élus et des organes de presse.

“Encore un reportage sur les déchets” (Presse de la Manche)…”Toujours la même rengaine sur le retraitement… déchets ou pas déchets”, il n’y a pas de réponse médicale et scientifique” (Michel Laurent, président des CLI de la Manche), toujours les mêmes images” (Michel Canoville – Président de la communauté de communes de La Hague).

Or, ces trois reportages en six mois ont fait bouger les lignes. Une prise de conscience des risques et surtout leur évocation sont apparues. Des publics qui ne parlent pas habituellement du sujet ont discuté du film “Au pays du nucléaire”, en particulier. Leur curiosité a été aiguisée par les échos (radio surtout) nationaux qu’a suscité ce documentaire. Internet et l’enregistrement de l’émission ont permis de multiplier les échanges autour de cet évènement.

Et les réactions entendues sont majoritairement positives. Les critiques négatives sont plutôt le fait de personnes qui n’ont pas voulu regarder le film car “ça dit toujours la même chose”, “c’est orienté et pas objectif”. Ce type de réactions que l’on retrouve beaucoup chez les élus sur la défensive, ne se fonde sur aucun argumentaire solide qui prenne réellement en compte les données du film. Les réponses se placent sur un autre terrain que le film. Par la même, une telle attitude valide les propos d’Esther Hoffenberg qui constate qu’il est quasiment impossible de faire sereinement un travail sur le sujet sans être étiqueté et rangé dans une catégorie, somme toute bien commode, pour éluder et fuir les questions qui dérangent.

Les téléspectateurs qui ont apprécié le documentaire ont relevé la subtilité du propos et de l’approche. La distance prise par le commentaire, les silences aussi, ont un peu troublé le public, mais c’est ainsi qu’il a pu mieux se faire une place dans le film, mieux y entrer et se faire une opinion. Ce que l’on a relevé dans les commentaires du public, ce sont finalement des questions et des remarques sur le “comment on parle du nucléaire”, quels sont les discours en place. Ceux qui sont préfabriqués, les sincères, les résignés, les surprenants,…

Des passages qui ont marqué le plus les téléspectateurs rencontrés ici ou là, c’est surtout celui de C. Kernaonet (Kerna honnête!) au sujet du centre de l’ANDRA qui est relevé. Il est, comme il le dit “imparable”.

Ce sont aussi les séquences concernant les CLI (Commissions Locales d’Information) où la parole est encadrée et contrôlée par les communiquants.

D’autres passages sont retenus et commentés de façon enjouée en raison de leur couleur typiquement locale, l’épisode sur “le sens du vent” en particulier et aussi les numéros attendus et jamais déçus du maire de Digulleville, fasciné qu’il est par la caméra.

Enfin, le fil rouge de cette classe de collégiens, tendu tout le long du film, apporte de la fraîcheur à des propos d’adultes souvent trop convenus. Cela permet de donner une touche positive qui projette le sujet vers l’avenir. C’est en tout cas ainsi qu’il a été perçu par le jeune public.

Voilà donc un premier aperçu des réactions suite à cet atterrissage au pays du nucléaire.

Il faudra ensuite passer l’épreuve du direct lors d’une projection publique en Nord Cotentin. Cela permettra à Esther Hoffenberg d’expliquer ses choix d’auteur. L’enjeu sera de tenter d’échapper au piège local qui veut que la subjectivité de son approche, la classe automatiquement dans la subjectivité quant au sujet.

Pierre PARIS.

L’ACRO souhaite remercier Esther Hoffenberg ainsi que toute son équipe pour cette très belle réalisation.

Démantèlement de la centrale de Brennilis

Examen du dossier d’enquête publique relatif à la demande d’autorisation de démantèlement de la centrale de Brennilis, Installation Nucléaire de Base n°162, appelée également Site des Monts d’Arrée (SMA). Travail engagé à l’initiative, et pour le compte, de la Commission Locale d’Information dans le cadre de sa saisine par les instances Préfectorales.

Etude de l’ACRO, 25 novembre 2009

Contexte :

EDF, exploitant de l’installation nucléaire des Monts d’Arrée a déposé un dossier d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement complet de l’installation d’entreposage de matériels de la centrale nucléaire le 25 juillet 2008.

Ce dossier, jugé recevable par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer le 2 juin 2009, a été transmis au Préfet du Finistère qui a lancé les consultations réglementaires le 16 juillet 2009.

Le Conseil général a été consulté pour donner son avis sur le dossier déposé par EDF, au même titre que les 15 communes situées dans un périmètre de 11,5 km autour de l’installation nucléaire, la CLI du site des Monts d’Arrée ou que la CLE du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Aulne.

Parallèlement, le Préfet du Finistère a organisé l’enquête publique sur ce dossier, ouverte du 27 octobre au 11 décembre.

La Commission locale d’information, présidée par le Président du Conseil général, a engagé un important travail d’analyse du dossier avec l’appui de l’ACRO, spécialiste des questions du nucléaire, pour l’aider à formuler ses observations.

Après avoir pris connaissance des observations formulées par la CLI, le Conseil général a souhaité porter à la connaissance du Préfet un certain nombre d’observations.

Documents :

- Résumé non technique ACRO

- Rapport technique complet ACRO (pdf – 2 Mo)

- Avis de la CLI et du Conseil Général

Conclusions :

Dans son avis, la commission d’enquête conclut :

“Considérant :

– que les travaux de démantèlement partiel engagés en 1996 et de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement total, autorisés en 2006 ont été interrompus en 2007 suite à la décision du Conseil d’Etat,

– que le démantèlement de la STE, autorisé en 1996 et des échangeurs de chaleur, autorisé en 2005, n’était pas achevé en 2007,

– qu’il subsiste sur le site l’enceinte réacteur, l’installation de découplage et de transit des déchets, la cheminée, quelques bâtiments annexes et les infrastructures de la station de traitement des effluents,

– que l’inventaire de l’état radiologique et chimique du site, notamment des zones STE et chenal de rejet des effluents n’est pas achevé,

– que l’étude d’impact ne présente pas et ne décrit pas les partis envisagés ni les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le choix du scénario de démantèlement immédiat, retenu par EDF, est justifié,

– qu’EDF ne démontre pas l’urgence et l’intérêt du démantèlement immédiat pour la protection de l’environnement et des travailleurs alors qu’une étude comparative, réalisée en 1999, concluait à l’effet positif d’une attente prolongée de décroissance radioactive sur la dosimétrie cumulée, la difficulté technique et le coût financier,

– l’absence de solution pour le stockage et même l’entreposage de déchets FMA à vie longue puisque l’Installation de Conditionnement et d’Entreposage des Déchets Activés (ICEDA), prévue à Bugey dans l’Ain, n’est pas encore autorisée et ne sera pas opérationnelle avant 2014,

– le risque que les déchets FMA à vie longue et FMA à vie courte et à envoi différé soient entreposés dans le sous sol de l’enceinte réacteur pour permettre d’absorber les éventuels retards liés à l’évacuation des déchets vers l’ICEDA,

– que cet entreposage temporaire ne garantit pas un meilleur confinement dans des conditions d’emballage et de surveillance plus adaptées,

– qu’EDF n’a pas jugé utile de répondre aux réserves et recommandations de la CLI et de la CLE, malgré la demande de la commission d’enquête,

la commission d’enquête estime que l’urgence de démanteler le bloc réacteur, actuellement confiné dans l’enceinte réacteur, largement au dessus du niveau de la nappe phréatique, n’est pas démontrée et que ce démantèlement est prématuré tant que l’ICEDA n’est pas opérationnelle. C’est pourquoi la commission d’enquête ne peut qu’émettre, à l’unanimité, un avis défavorable au projet, présenté par EDF, de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement complet de l’installation d’entreposage de matériels de la centrale nucléaire des Monts d’Arrée (INB n°162), située sur le territoire des communes de Loqueffret et Brennilis. Toutefois, la commission d’enquête demande que la phase 2 du démantèlement soit achevée dans les plus brefs délais et qu’ainsi EDF soit autorisée dès maintenant à :

– compléter l’inventaire de l’état initial, radiologique et chimique du site,

– terminer les opérations de démantèlement de la STE,

– assainir et combler le chenal de rejet des effluents sans l’Ellez,

– assainir les zones de pollution diffuse,

– engager le démantèlement des échangeurs après leur caractérisation radiologique.

Enfin, la commission d’enquête demande que la CLI dispose des moyens financiers nécessaires pour mener sa mission d’information de la population et faire procéder à des expertises contradictoires.”

Le document complet est disponible sur le site Internet de la préfecture du Finistère :

Avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) :

Suite à l’avis défavorable de la commission d’enquête, l’ASN, dans un avis daté du 16 mars 2010, “prend acte de l’avis de la commission d’enquête publique. Elle a recommandé au gouvernement qu’EDF soit autorisée à réaliser les opérations permettant l’achèvement de la phase II du démantèlement, en cohérence avec l’avis de la commission et qu’EDF engage une nouvelle procédure pour le démantèlement complet. EDF devra dans son dossier répondre à l’ensemble des objections de la commission d’enquête et notamment mieux justifier son choix de la stratégie de démantèlement immédiat.”

L’avis complet est disponible sur le site de l’ASN :

Gestion des déchets radioactifs : les leçons du Centre de Stockage de la Manche (C.S.M)

Le tritium dans le Nord Cotentin

ACROnique du nucléaire n°85, juin 2009

Depuis 20 ans, l’ACRO s’est dotée de moyens de mesure pour contrôler les niveaux de tritium dans l’environnement des sites nucléaires du Nord Cotentin. Grâce à cette action de surveillance citoyenne, notre association a pu notamment alerter sur les fortes contaminations en tritium qui perdurent dans les nappes phréatiques situées sous le Centre de Stockage de la Manche et que l’on retrouve dans des exutoires du plateau de la Hague. Dans les eaux du littoral, les niveaux mesurés sont jusqu’à cent fois supérieurs aux niveaux naturels.

Cette préoccupation forte s’explique par le fait que l’industrie nucléaire produit des quantités très importantes de ce produit radioactif et parce qu’il est entièrement libéré dans l’environnement. Alors que la tendance va vers une augmentation des rejets de tritium dans l’environnement, des incertitudes demeurent sur son transfert dans la chaîne alimentaire et sur son niveau de radiotoxicité pour l’homme.

Des rejets en tritium en constante augmentation

Les rejets en tritium des installations nucléaires ont fortement augmenté ces dernières années.

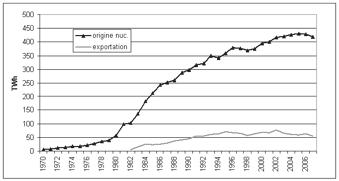

Si l’on regarde l’évolution des rejets liquides des installations nucléaires sur les 15 dernières années (figure1), on constate que les rejets en tritium ont augmenté d’un facteur 3 alors que l’on note une tendance à la baisse en ce qui concerne les autres éléments radioactifs rejetés. Il s’agit, sur ce graphique, des rejets de l’ensemble de la filière électro-nucléaire (fabrication et enrichissement du combustible, exploitation des centrales, retraitement et recherche) des pays signataires de la convention OSPAR , regroupant les pays côtiers de l’Europe de l’ouest. A noter que les usines de retraitement (La Hague, pour la France et Sellafield pour la Grande Bretagne) sont les principaux contributeurs de ces rejets.

L’augmentation des rejets liquides en tritium est en totale contradiction avec les accords de Sintra, signés en juillet 1998 par les 15 gouvernements européens de la convention OSPAR, dont la France, qui stipule la volonté commune de réduire les rejets radioactifs en mer afin de parvenir à des teneurs dans l’environnement proches des niveaux naturels d’ici 2020.

Figure 1 : Evolution des rejets liquides des installations nucléaires des pays signataires de la convention OSPAR.

Les sources de tritium dans La Hague

L’un des principaux contributeurs des rejets de tritium dans l’environnement du Nord Cotentin est l’usine de retraitement AREVA La Hague. Ses autorisations de rejets annuels pour le tritium sont de 18500 TBq (18500 milliers de milliards de Becquerels) pour les rejets liquides et de 150 TBq en ce qui concerne ses rejets gazeux.

Si l’on compare avec d’autres installations (figure 2), on constate que ses rejets liquides en tritium sont 200 fois plus importants que ceux produits par les deux réacteurs de la centrale de Flamanville, soit environ plus de 10 fois l’ensemble des rejets liquides du parc électronucléaire français. Les rejets gazeux des usines de retraitement sont, quant à eux, 30 fois plus importants que ceux de Flamanville, soit approximativement équivalents à l’ensemble des rejets des 58 réacteurs français. A titre de comparaison, les rejets d’autres installations, réputées pour émettre du tritium, sont également présentés sur le graphique, comme l’usine de retraitement britannique de Sellafield, le site CEA de Valduc et les prévisions de rejet de la future installation ITER, dédiée à la fusion nucléaire.

Intéressons-nous, maintenant, au deuxième gros contributeur d’émission de tritium dans l’environnement du Nord-cotentin que constitue la centrale nucléaire de Flamanville avec ses deux réacteurs de 1300 MWe. La figure 3 présente la chronologie de ses rejets liquides et gazeux sur les 22 dernières années.

Ses rejets gazeux en tritium oscillent autour de 2 TBq avec une tendance à la baisse, actuellement. Concernant les rejets liquides, on constate une importante augmentation depuis l’année 2000 qui amène la centrale à frôler son autorisation annuelle de 60 TBq ces dernières années.

Figure 3 : Evolution des rejets tritiés gazeux (haut) et liquides (bas) du CNPE de Flamanville de 1985 à 2008

Figure 3 : Evolution des rejets tritiés gazeux (haut) et liquides (bas) du CNPE de Flamanville de 1985 à 2008

Cette augmentation des rejets liquides est due à l’utilisation de nouveaux combustibles (dits GEMMES) plus enrichis et produisant d’avantage de tritium. Il est à noter que Flamanville, comme d’autres centrales en France, comme la centrale de Penly, a demandé une augmentation de ses autorisations de rejets en prévision de l’utilisation d’un nouveau combustible, dit à « Haut taux de combustion (HTC) » et de la mise en route du futur réacteur EPR.

Le Centre de Stockage de la Manche (CSM), exploité par l’ANDRA, qui jouxte le site AREVA, a été le premier centre de stockage de déchets radioactifs de faible et moyenne activité en France. Il n’a obtenu que tardivement une autorisation de rejet (arrêté du 10 janvier 2003), alors que, depuis son ouverture (en 1969), du tritium a été régulièrement relâché vers l’environnement.

Sur le site, le mode de gestion des eaux a évolué au cours des années. Actuellement, seules les eaux pluviales sont rejetées dans la rivière Sainte Hélène via le bassin d’orage commun avec le site AREVA. Les effluents à risques, issus du réseau de drainage des ouvrages du site, sont rejetés en mer via l’établissement AREVA. Deux autorisations encadrent les rejets : une limite maximale de 0,125 TBq basée sur le cumul des rejets annuels en ce qui concerne les rejets en mer et une limite en concentration moyenne hebdomadaire de 100 Bq/L et annuelle de 30 Bq/L en ce qui concerne les rejets dans la rivière Sainte Hélène.

Enfin, concernant l’arsenal militaire de Cherbourg où s’effectuent la construction et la maintenance des sous-marins à propulsion nucléaire, peu d’information est disponible. L’inventaire des rejets radioactifs réalisé par le Groupe radioécologie Nord cotentin (GRNC), à la fin des années 90, présente qualques valeurs de rejets annuels liquides concernant l’élément tritium, comprises entre 50 et 1800 MBq (1800 million de Becquerel) pour la période comprise entre 1993 et 1997.

Comment mesure t-on le tritium dans l’environnement ?

Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène, il en possède donc les mêmes propriétés chimiques. Dans l’environnement, on peut le trouver sous la forme d’eau tritiée où l’atome de tritium remplace un atome d’hydrogène dans la molécule d’eau. C’est sous cette forme que le tritium est mesuré à l’ACRO par une méthode dite, directe, où son rayonnement bêta est mis en évidence à l’aide d’un compteur à scintillation liquide. On utilise pour cela un solvant que l’on mélange à l’échantillon d’eau, qui a la particularité de « scintiller », c’est-à-dire, d’émettre des photons lumineux lorsqu’il est traversé par les rayonnements bêta.

Mais de la même façon, l’atome de tritium peut également se lier à la matière organique en se substituant aux atomes d’hydrogène. Sa mesure est alors plus difficile puisqu’il est nécessaire de l’extraire de la molécule organique pour pouvoir le mesurer. C’est pourquoi, le tritium lié à la matière vivante n’est pas ou très peu suivi dans l’environnement. Pourtant des incertitudes demeurent sur son transfert dans la chaîne alimentaire. Des études britanniques montrent que, contrairement à ce qui est admis actuellement en France, le tritium rejeté dans l’environnement tendrait à s’accumuler dans la matière vivante.

La surveillance menée par l’ACRO

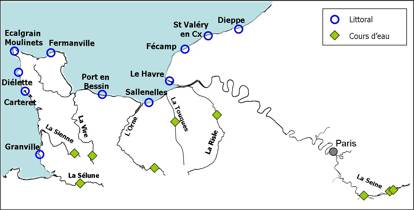

Depuis 20 ans, l’ACRO surveille le tritium dans les cours d’eau du plateau de La Hague, et depuis plus de 10 ans, sur l’ensemble du littoral normand et dans les principales rivières du bassin Seine Normandie.

Le suivi du littoral couvre environ 600 km de côtes avec 11 sites répartis de Granville à Dieppe, suivis deux fois par an, à l’occasion des grandes marées. En ce qui concerne les eaux douces, les principales rivières du bassin Seine Normandie sont concernées chaque semestre. Une attention plus poussée est portée sur les cours d’eau du plateau de la Hague où des prélèvements mensuels sont effectués le long des cours d’eau influencés par la présence des installations nucléaires, comme la Sainte Hélène, le Grand Bel et la rivière des Moulinets.

D’autres prélèvements sont réalisés au titre d’investigation, par exemple sur des eaux de résurgence, des puits chez des particuliers, des abreuvoirs ou même sur des eaux de pluie. Ces investigations permettent de compléter les mesures régulières.

Figure 4 : Localisation des sites de prélèvement le long du littoral et des principaux cours d’eau du bassin Seine Normandie

Concernant le suivi du tritium sur les côtes normandes, si l’on regarde les résultats sur les 3 dernières années (graphique présenté sur la figure 5 ci-dessous), on constate que les valeurs les plus importantes (de 11 à 16 Bq/L), se situent au niveau de la pointe de la Hague (site de la baie d’Ecalgrain), juste en face de la sortie de la canalisation en mer de l’usine AREVA. Les concentrations mesurées décroissent ensuite à mesure que l’on s’éloigne avec, au niveau de la Haute Normandie, une augmentation sensible des niveaux de tritium due aux rejets des deux centrales nucléaires situées à Paluel et Penly. A titre de comparaison les niveaux naturels dans l’eau de mer sont d’environ 0,2 Bq/L.

Figure 5 : synthèse des niveaux de tritium (minimum et maximum) mesurés le long du littoral normand de 2005 à 2007

En ce qui concerne les principales rivières, aucune contamination en tritium n’est mise en évidence en dehors de la Seine, en aval de Nogent sur Seine, où le tritium est systématiquement mesuré avec des valeurs comprises entre 70 et 80 Bq/L, conséquences des rejets de la centrale nucléaire présente en ce lieu.

Figure 6 : niveaux de tritium (min et max) mesurés dans les principales rivères du bassin Seine Normandie de 2005 à 2007

Intéressons nous maintenant aux résultats du suivi du plateau de La Hague. Pour commencer, regardons le suivi d’un lieu sensible puisqu’il s’agit de la rivière Sainte Hélène qui prend sa source sous les installations nucléaires d’AREVA et du Centre de Stockage de la Manche, constituant l’exutoire des rejets issus du bassin d’orage. On constate, en regardant les résultats du suivi (figure 7), que l’eau de la Sainte Hélène est marquée par le tritium de sa source jusqu’à 2km en aval, c’est-à-dire, quasiment sur toute sa longueur. Les niveaux oscillent de la source jusqu’à 400 mètres en aval de 60 à 250 Bq/L et de 70 à 150 Bq/L plus loin, à 2 km en aval. Les variations saisonnières sont généralement synchrones mais elles présentent parfois des niveaux en tritium plus importants en aval de la source. Il existe donc des contributions en tritium qui alimentent la rivière après sa source. En effet, des résurgences, analysées, révèlent des apports supplémentaires de tritium, confirmant la contamination des nappes phréatiques sous-jacentes.

La contamination des nappes phréatiques provient majoritairement des nombreux relâchements en tritium vers les aquifères du centre de stockage de 1976 à 1996, que l’exploitant évalue à 35 TBq (35 milliers de milliards de Becquerels) de tritium relâché ainsi dans les sous-sols, dont 5 TBq pour la seule année 1976. Ce tritium provenait en majeure partie d’un entreposage précaire de déchets tritiés. En 1986, l’ANDRA a mesuré jusqu’à 6 millions de becquerels par litre dans l’aquifère sous le centre, et mesure encore aujourd’hui des concentrations pouvant aller jusqu’à 180 000 Bq/L.

Dans le cadre d’une campagne menée par Greenpeace en 2006, de l’eau souterraine puisée en zone publique au nord du site a été mesurée par notre laboratoire à 20 600 Bq/L.

Cette situation est préoccupante car la pollution des nappes continue à dépasser largement les normes de potabilité définies par l’OMS (10 000 Bq/L) et le niveau d’intervention défini par l’Union Européenne (100 Bq/L). La surveillance des nappes phréatiques reste un enjeu majeur et on peut regretter que l’accès aux puits de contrôle soit réservé au seul exploitant. Les sous-sols relèvent bien pourtant du domaine public…